Non è passato ancora mezzo secolo da quando – si era negli anni Sessanta del Novecento – il termine Déco, o Art Déco, si è fatto conoscere al di fuori del mondo degli addetti ai lavori.

Da allora quel termine ha trovato sempre più precisa definizione, superando l’immagine, davvero un po’ stucchevole, di caratteristica di una certa società borghese, cinica e snob, società, o meglio gruppo sociale, alla ricerca di nuovi elementi distintivi all’indomani della catastrofe della prima guerra mondiale.

Déco non è solo un modo di vivere (e presentarsi) di una élite. Non dimentichiamo che proprio negli anni tra le due guerre si afferma la produzione di massa che non manca di avere evidenti riflessi nell’abbigliamento, come negli oggetti d’uso, o ancora nei mezzi di trasporto dai transatlantici, ai treni, alle automobili.

“Questo ci spinge – affermano i curatori della Mostra, Dario Matteoni e Francesca Cagianelli – a considerare il Déco come l’affermazione di modernità che riassume in qualche misura, rendendole domestiche e immediatamente comunicabili suggestioni che potevano indifferentemente giungere dalle avanguardie così come dal ritorno al classico. In altri termini possiamo parlare della modernità del Déco non solo come gusto, ma anche nel tradurre in segni facilmente assimilabili, meno provocatori, fortemente persuasivi e accattivanti, le formule dell’avanguardia, mescolandole sapientemente con i richiami del classico”.

Uno stile che media, quindi, tra la celebrazione rievocativa del “Grande Passato” e le continue esplosioni di modernità. Uno stile ma anche un modo di essere, che getta, rimodellandosi con l’incessante rimodellasi della società (e dell’arte), continui, successivi ponti, tra classico e avanguardia.

Quasi uno specchio della società italiana dell’epoca, alle prese con la memoria dell’Impero di Roma, la volontà di far rivivere fasti impossibili ma anche capace di stupire il mondo con gli aerei più veloci, i transatlantici più belli, le auto e gli altri prodotti di una industria non ancora autarchica.

A trasformare ogni impresa da “grande” in “epica” provvedeva un’arte certo non nuova ma prepotentemente usata: la comunicazione.

È l’Italia alle prese con una grande ma distruttiva Vittoria, con la gestione di troppe promesse impraticabili, l’Italia che nel 1924 vede avviarsi la nuova era fascista con tutto ciò che il ventennio significò. Poi, il primo settembre del 1939, “scocca l’ora fatidica” ed è di nuovo guerra.

Al rombo dei cannoni che aveva suonato, nel 1914, la marcia funebre a la Belle Epoque si unisce ora il ruggito degli aerei. Ma l’effetto non cambia: distruzione e morte. E la storia che, ancora una volta, volta pagina.

Piero Marussig – Signora con pelliccia – circa 1920 – olio su faesite – 60 x 46 cm – collezione privata in deposito al Mart, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto

Thayaht (Ernesto Michahelles) – Compensazioni di temperamenti – 1925 – olio su tavola – 48 x 35 cm – New York, Massimo & Sonia Cirulli Archive

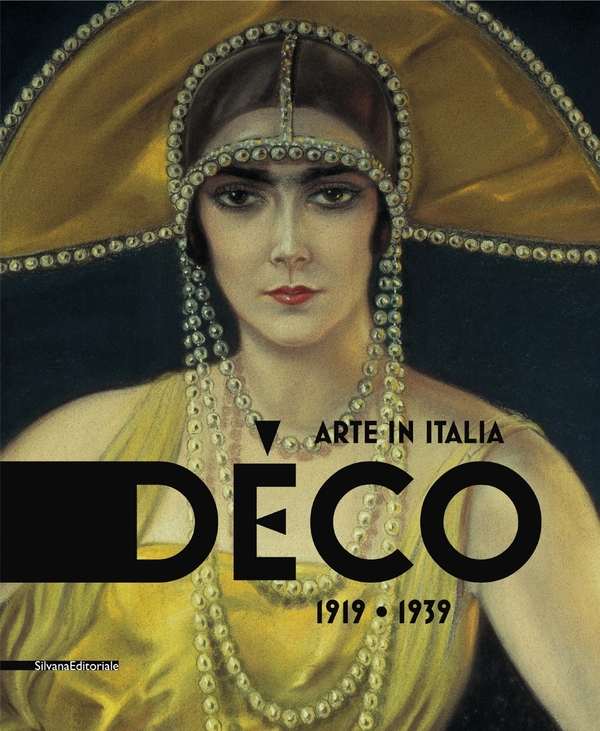

dal Catalogo della mostra “Déco. Arte in Italia 1919–1939“

Periodo: 31 gennaio – 28 giugno 2009

Palazzo Roverella – Rovigo

Mostra promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in collaborazione con Accademia dei Concordi e Comune di Rovigo. A cura di Dario Matteoni e Francesca Cagianelli; direzione della mostra: Alessia Vedova.

Catalogo: Silvana Editoriale

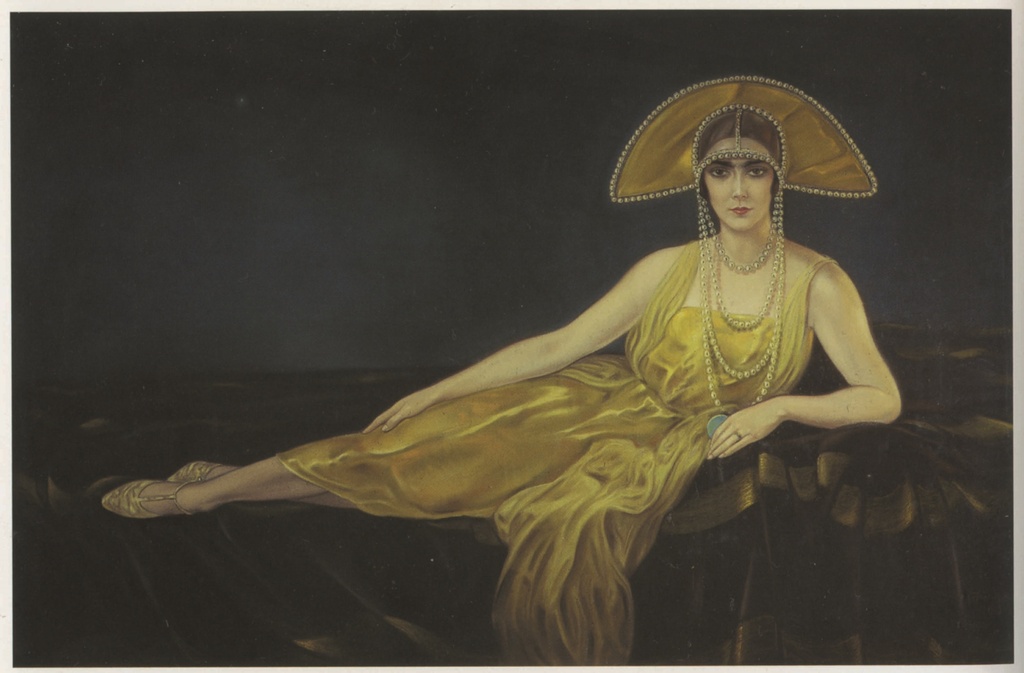

Immagine in evidenza: Alberto Martini – Ritratto di Wally Toscanini – 1925 – pastello – 135 x 205 cm – collezione privata