Questi segni “rammemoranti” come li chiamava Rousseau, la loro raccolta e la loro interpretazione li ritroviamo sotto una forma diversa nell’opera di Ivan Theimer.

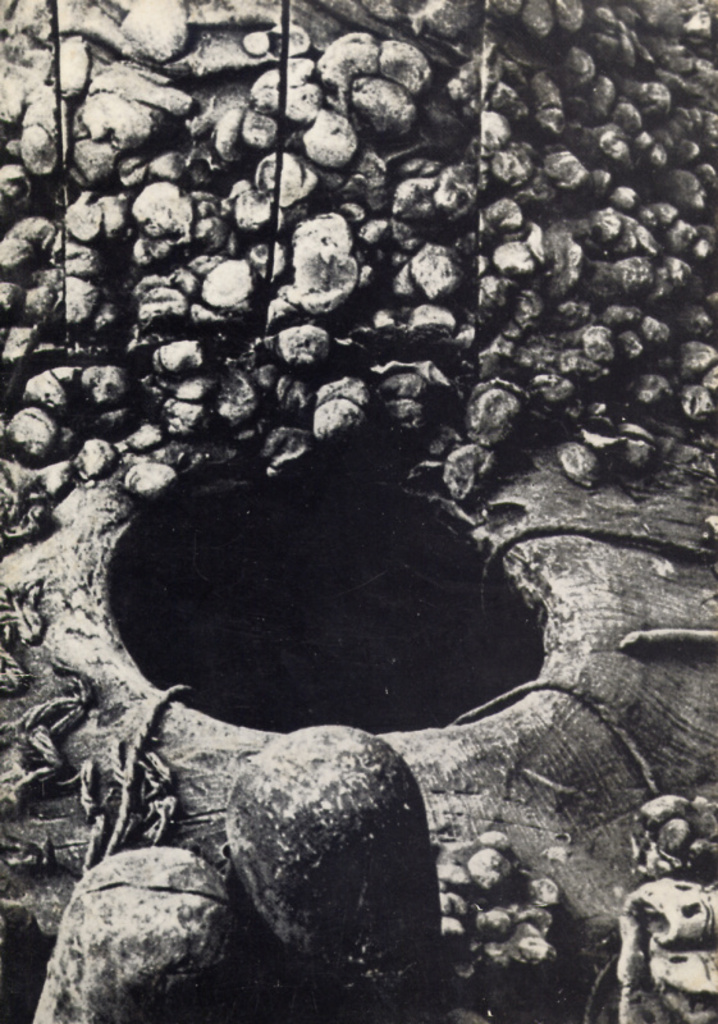

Da un lato questi paesaggi dai vari orizzonti che sembrano spazzati dal vento, oppure nature morte o interni tranquilli, dall’altro sculture che chiama “buchi”: scatole cave o reliquiari sui quali vengono ad agglutinarsi vegetali, elementi naturali, ma anche elementi che richiamano alla mente l’intervento umano pur essendo destinati ad un uso indefinibile.

Collezioni di erbe, di muschi “specie di raccolte”, diceva ancora J.J. Rousseau “che devono servire solo da “rammemoranti”.

Rileggiamo un momento le righe in cui Rousseau spiega l’importanza che questi erbari hanno ai suoi occhi “lo non vedrò più quei bei paesaggi, quelle foreste, quei laghi, quei boschetti, quelle rocce, quelle montagne il cui aspetto ha sempre commosso il mio cuore.

Ma ora che non posso più percorrere quelle felici contrade, mi basta aprire il mio erbario e subito lui mi ci trasporta.

I frammenti delle piante che ho raccolti bastano per ricordarmi tutto quello spettacolo magnifico.

Per me, questo erbario è diario di erborizzazioni e me le fa ricominciare con un fascicolo nuovo, producendo l’effetto di un’ottica che me le ridisegnerebbe davanti agli occhi”.

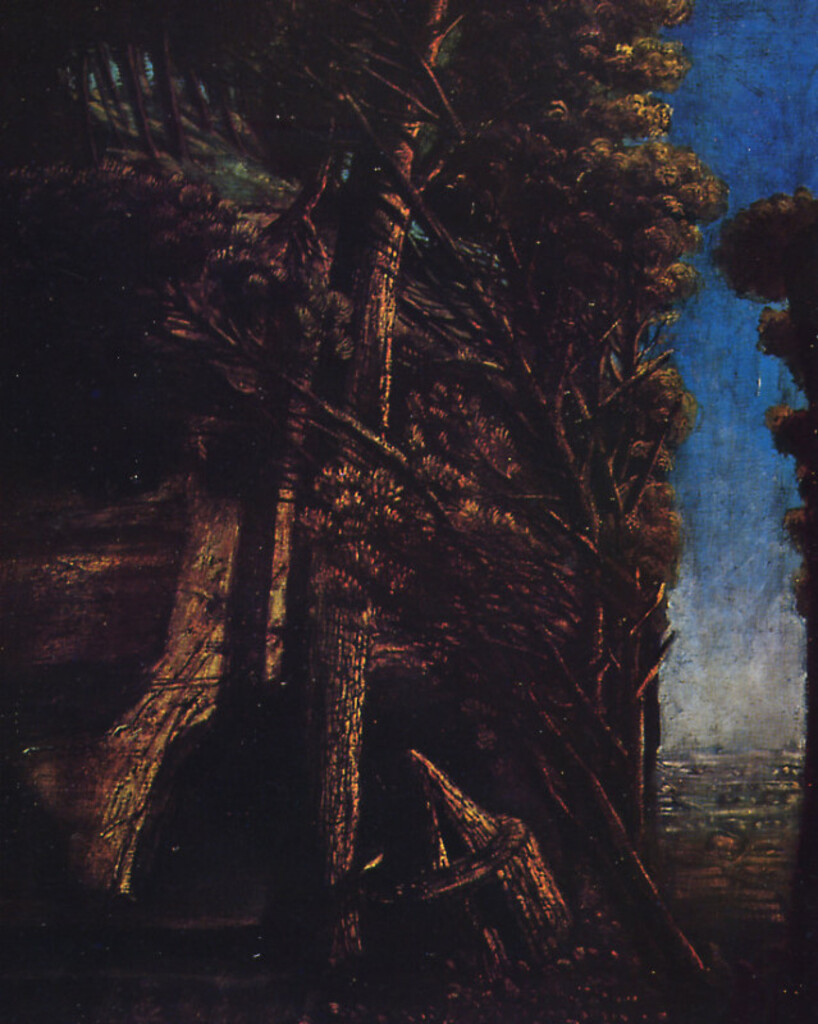

Senza dubbio la pittura è in Theimer questa “ottica” equivalente all’erbario e produce paesaggi stranamente simili a quelli descritti da Rousseau.

Ma c’è altro e c’è di più in questi quadri.

La perdita deplorata da Rousseau dei “bei paesaggi” non è altro che un incidente biografico: l’allontanamento provvisorio o definitivo dai luoghi che ha amato.

In Theimer, invece, la perdita è radicale: i paesaggi non esistono più, non esisteranno più, ne lui ne noi li rivedremo mai.

Forse non li abbiamo nemmeno mai contemplati.

Forse non sono altro che pure fantasie attinte nelle letture, attinte forse nello stesso Rousseau.

L’erborista oggi non ha null’altro da spigolare se non i simulacri di una natura annientata, le immagini già statiche che ci tiene in serbo la cultura.

I segni “rammemoranti” non sono più presi dal vivo, ma presi in prestito a erbari già costituiti come se la natura non fosse qui null’altro che l’illusione data dalla cultura.

Pensiamo che è verso la metà del ‘700 che la natura diventa di moda nell’alta società borghese e aristocratica: la sua scoperta coincide con le prime tecniche dell’industria nascente che prospettava le ricchezze minerarie e con i primi sforzi dei fisiocrati per razionalizzare l’agricoltura.

Il momento cioè in cui la natura incomincia appunto a perdere la sua integralità e la sua “naturalità”.

La seconda rivoluzione industriale nel secolo seguente con il trionfo del capitalismo, vedrà in modo analogo lo sbocciare della seconda età dell’oro della pittura paesaggistica con Barbizon e gli impressionisti.

Come se ogni volta si affidasse all’arte, all’artificio il compito di reinvestire la parte di natura distrutta dall’industrializzazione.

Come se dipingere la natura fosse proprio prelevarne campioni per costruire riserve nel campo della fantasia.

Allora è impossibile non fare il parallelo fra lo strano ricomparire della natura in Theimer e la terza rivoluzione industriale, quella che stiamo vivendo attualmente e che porta con sé, questa volta, la liquidazione delle ultime zone naturali, la rottura degli ultimi equilibri fra l’uomo e il suo ambiente, la rovina dell’ecosfera, l’apparire minaccioso di una natura completamente snaturata, contrassegnata dalla defoliazione, il disboscamento, l’avvelenamento dei corsi d’acqua e dei mari, la sparizione delle specie animali.

L’addio di Rousseau a un paesaggio amato assume qui un senso nuovo e fondamentale: non si tratta più della nostalgia compiaciuta di un momento particolare, provata da una “bella anima»: si tratta di una critica radicale esercitata dall’uomo, non più in quanto individuo ma in quanto essenza, verso una civiltà che minaccia la sua sopravvivenza.

Ed è probabilmente questa la ragione degli strani schermi che Theimer eleva davanti ai paesaggi.

Rendono bene l’idea che quelle montagne, quelle foreste, quei laghi, non sono già più natura, ma pezzi di natura, campioni prelevati a complessi già costruiti ma ormai lontani: specie di citazioni plastiche colte in momenti in cui il pittore poteva ancora dipingere la natura, colte da Ruisdaèl, da Gaspare D.Friedrich, da Corot… e che è opportuno isolare così come si mettono sotto vetro i documenti.

Evocano anche però quello stato di desiderio e di privazione che Starobinski a proposito di Rousseau, per l’appunto ha definito “trasparenza e ostacolo”: emanazioni di un patrimonio culturale questi paesaggi sono trasparenti per la coscienza di chi li fa scaturire; così come sono ci propongono invece l’immagine di un’assenza irrevocabile.

Jean Clair

janvier 1974

(Polir memoire)

Tratto dal Catalogo: “Ivan Theimer”

Edizioni Galleria del Naviglio – Milano

Direttore Renato Cardazzo

Catalogo stampato in occasione della 653a Mostra del Naviglio

Gennaio 1976