“Ci sono tre cose che trovo sempre belle: il mio solito vecchio paio di scarpe che non mi fa male, la mia stanza da letto, e la dogana degli Stati Uniti quando torno a casa“: apparentemente banale, anzi, deliberatamente banale come la gran parte delle asserzioni di cui sono fitti i testi di Andy Warhol, questa piccola frase racchiude invece in sé una chiave capace di aprire molte porte del suo mondo interiore.

E rivela in primo luogo il suo attaccamento profondo agli Stati Uniti, il paese che a lui, figlio di un misero immigrato cecoslovacco, cresciuto fra gli stenti a Pittsburgh, aveva offerto l’opportunità di dare vittoriosamente la scalata al successo, alla fama, al denaro, proiettandolo su una ribalta planetaria.

Quando morì, nel 1987, in seguito a un banale intervento alla cistifellea, dopo i funerali a Pittsburgh si tenne a New York una messa commemorativa nella cattedrale di St. Patrick.

Vi parteciparono oltre duemila persone, desiderose di salutare per l’ultima volta quello gnomo irridente che veniva dall’Europa dell’Est, ma che più di ogni altro aveva saputo identificare e riprodurre, facendone vera arte, le icone dell’immaginario collettivo americano.

Forse per molti quella era solo un’occasione mondana da non perdere, ma anche questo faceva parte del gioco, visto che mondanità e culto per la celebrità erano stati elementi ineludibili del suo vivere, corollari insostituibili del suo personaggio.

E poiché in lui più che mai la vicenda umana s’intreccia inestricabilmente con la produzione artistica – di cui si avvalse come di un grimaldello per uscire dalla miseria e dall’anonimato – vale la pena di ripercorrere dall’inizio la sua storia, partendo dalla tetra infanzia e dall’ancora più angosciosa adolescenza che trascorse a Pittsburgh, dove viveva in un quartiere abitato da operai e minatori (“il ghetto ceco”, come lo definirà anni dopo).

L’infanzia, l’adolescenza, gli studi

Minatore e, in seguito, operaio edile era il padre, Andrej Warhola, emigrato poco prima della grande guerra dall’Europa agli Stati Uniti, quattro anni dopo aver sposato Julia Zavacky.

Quanto a lei, la madre di Andy, una contadina con una quindicina tra fratelli e sorelle, era rimasta sola in Cecoslovacchia, con una bambina che sarebbe morta di lì a poco. E solo nel 1921 avrebbe potuto raggiungere il marito a Pittsburgh, dove avrebbe messo al mondo tre figli: Paul (1922), John (1925) e Andrew (1928).

L’infanzia dei piccoli Warhola – anni dopo Andy regalerà al suo cognome un suono più “yankee” levandogli la a finale – non è certo delle più felici: i tempi sono quelli della “grande depressione”, i sobborghi operai della città sono miseri, sporchi, inquinati. E, per finire, quando Andy è appena quattordicenne, il padre muore di peritonite tubercolare, lasciando la famiglia in condizioni meno che precarie.

La madre – che anni dopo, al tempo della Factory, collaborerà con Andy – sbarca il lunario confezionando fiori di carta.

Intanto nel piccolo Andrew si manifestano alcuni tratti del carattere che lo accompagneranno per il resto della vita: sin dall’età di sei anni prende infatti a collezionare fotografie di star del cinematografo, irresistibilmente attratto dalla fama da un lato, e dall’altro compulsivamente spinto a raccogliere e accumulare, come per esorcizzare la miseria e la costante privazione in cui è costretto a vivere.

A partire dagli otto anni, durante le vacanze estive, soffre di convulsioni che lo isolano dagli altri: “Avevo avuto tre esaurimenti nervosi da bambino, a un anno di distanza l’uno dall’altro. – racconterà –

Gli attacchi (ballo di San Vito) cominciavano sempre il primo giorno di vacanza. Non so cosa volesse dire. Passavo tutta l’estate sdraiato sul letto, ascoltando la radio e giocando con la mia bambola Charlie McCarthy e le figurine da ritagliare non ritagliate, sparse sulla coperta e sotto il cuscino“.

Durante l’età adulta, raggiunto il successo, Andy avrebbe continuato a raccogliere in modo quasi coatto ogni sorta di minuzia (le lettere più insignificanti come le ricevute dei suoi innumerevoli, futilissimi acquisti, le fotografie come i cappelli, le shopping bag e quant’altro), stipando poi tutto, alla rinfusa, in scatole di cartone marrone datate, da lui chiamate “time capsule“, capsule del tempo, quasi fossero navicelle spaziali destinate a valicare non lo spazio ma il tempo.

A quattordici anni Warhol prende parte a un corso d’arte presso il Carnegie Institute of Technology (oggi Carnegie-Mellon University) di Pittsburgh, al quale si iscriverà nel 1945, dopo il diploma.

Per mantenersi dà lezioni di disegno e durante l’estate lavora in un grande magazzino; poi, al terzo anno, vince il Mrs John L. Porter Prize for Progress e inizia a curare i giornali studenteschi come art editor.

Gli esordi, la Commercial Art

Nell’estate del 1949, dopo il diploma, si trasferisce a New York con Philip Pearlstein, con cui divide un appartamento, e si mantiene lavorando nel mondo della grafica editoriale e pubblicitaria.

Ricorderà Warhol: “Continuavo a vivere con compagni di stanza pensando che saremmo diventati buoni amici e che avremmo condiviso i nostri problemi, ma ho sempre scoperto che il loro unico interesse era di condividere l’affitto con un’altra persona. A un certo punto mi trovai a vivere con diciassette persone diverse in un seminterrato della Centotreesima Strada all’altezza di Manhattan Avenue, e nessuna delle diciassette condivise mai con me neanche un problema [… ]. C’erano molti litigi in cucina su chi fosse il proprietario di una fetta di salame, ma niente di più“.

Molto lavoro ma poco denaro, dunque, per Warhol, in questi primissimi anni a New York: “Andavo in giro tutto il giorno per trovare lavori da fare di notte a casa. Questa era la mia vita allora: biglietti d’auguri e acquarelli, e di tanto in tanto qualche lettura di poesia nei caffè“.

E poi, dissacrante come sempre: “La cosa che ricordo di più di quei giorni, a parte le lunghe ore passate a lavorare, sono gli scarafaggi.

Ogni appartamento in cui stavo ne era zeppo. Non ho mai scordato l’umiliazione di quando, portata la mia cartella all’ufficio di Carmel Snow, da ‘Harper’s Bazaar’, la aprii giusto in tempo perché ne uscisse uno scarafaggio che scivolò giù per la gamba del tavolo. Lei si rammaricò così tanto per me da darmi del lavoro“.

Oltre che ad “Harper’s Bazaar” Warhol riesce comunque a collaborare ben presto a numerose altre patinatissime riviste, tra cui “Vogue”, “Glamour”, e persino il sofisticato “New Yorker”, dimostrando sin da allora di sapersi muovere con accortezza nel mondo snob della migliore editoria newyorkese.

Tanto che viene ben presto notato, e mentre lavora per i più lussuosi negozi della città (Tiffany, Bergdorf & Goodman, Bonwit Teller, I. Miller, per i quali allestisce le vetrine e crea annunci pubblicitari), nel 1952 riceve l’Art Directors Club Medal per la pubblicità da lui creata per i giornali.

È allora che tiene la sua prima mostra personale, alla Hugo Gallery di New York: quindici disegni ispirati agli scritti di Truman Capote, di cui, fra alti e bassi, rimarrà a lungo amico.

Nel 1954, poi, dopo un altro premio per la grafica pubblicitaria, tiene una personale alla Loft Gallery di New York.

Da allora i riconoscimenti si moltiplicano, e con essi le commesse di lavoro.

La madre intanto lo ha raggiunto a New York, e spesso collabora con lui, scrivendo con la sua grafia svolazzante e un po’ incerta i testi degli annunci pubblicitari del figlio, e a volte firmando i suoi lavori.

È in questi anni che Warhol, il quale già se ne era servito al tempo della scuola, mette a punto la tecnica della “blotted line“, destinata a esercitare un forte influsso sul linguaggio della grafica pubblicitaria del tempo: un procedimento che consiste nel tracciare un disegno su un foglio poco permeabile, applicandolo poi, quando è ancora umido, su una serie di altri fogli che diventano così degli “originali”.

Ne risulta un segno gracile e interrotto, le cui irregolarità sono frutto del caso più che della volontà dell’autore.

È evidente che in un procedimento di questo tipo il concetto stesso di “originale” viene radicalmente trasformato, tanto più che Warhol spesso farà colorare questi disegni dagli amici, durante i “coloring party” che organizza in casa sua.

“La cooperazione con altri – spiega Marco Livingstone – costituiva parte essenziale del suo sistema. Negli anni Cinquanta, quando faceva il disegnatore pubblicitario, Warhol ebbe i primi assistenti [… ]. All’inizio degli anni Sessanta di tanto in tanto si serviva di aiuti casuali per i compiti di carattere meccanico nell’esecuzione dei suoi dipinti e dal giugno 1963 all’agosto 1967, e ancora dal settembre 1968 al novembre 1970, Gerard Malanga fu suo assistente a tempo pieno, addetto soprattutto alle serigrafie. Nel 1972, al termine del periodo durante il quale dipinse meno, Warhol assunse un altro assistente, Ronnie Cutrone, molti dei cui compiti furono assunti da Jay Shriver nel 1980, e dal febbraio 1977 si avvalse di Rupert Smith soprattutto per le serigrafie.“

Gli anni Sessanta

Dopo dieci anni di successo nella commercial art, numerosi premi, una rinoplastica (fallita), la creazione di una società per gestire la propria attività di pubblicitario (la Andy Warhol Enterprises Inc. ) e una casa finalmente sua, per sé e per la madre (sulla Lexington Avenue), all’inizio degli anni Sessanta Warhol esegue i suoi primi dipinti dedicati al mondo dei fumetti e della pubblicità.

A quel tempo la scena artistica americana è dominata dall’espressionismo astratto e dall’action painting: come dire, rabbia e lacrime, rifiuto di ogni controllo razionale, gesti sfrenati e appalesamento della più profonda, personale, individualistica interiorità.

A tutto ciò Warhol reagisce scegliendo di riprodurre la realtà che lo circonda: anzi “le realtà più tenaci, sciatte e banali dell’inquinamento visuale dell’America, quelle che farebbero digrignare i denti, nelle loro torri d’avorio, agli esteti e ai creatori di miti degli anni Cinquanta: pubblicità di parrucche, cinti erniari, plastiche nasali, elettrodomestici a buon mercato; un repertorio fumettistico che andava da Superman a Dick Tracy, da Zoe a Braccio di Ferro; alimenti in scatola da supermercati a prezzo minimo con nomi ben noti come Campbell’s, Mott’s, Kellog’s, Del Monte, Coca-Cola; denaro americano, francobolli e buoni d’acquisto; volgari tabloid (‘Daily News’ e ‘New York Post’); le stelle più popolari, da James Dean a Elvis Presley, da Elizabeth Taylor a Marlon Brando“.

Inutile dire che la critica all’inizio lo ignora o lo sbeffeggia: “Alcuni critici – commenterà con la consueta ironia – hanno detto di me che sono il Nulla in Persona e questo non ha aiutato per niente il mio senso dell’esistenza“.

Dopo, nel corso degli anni Sessanta, si leverà invece dall’intelligencija americana un coro di lodi stucchevoli e inconcludenti, che Warhol elencherà, divertito, in un brano gustosissimo della sua Filosofia: “Il languore annoiato, il pallore sprecato… Il freak chic, lo stupore fondamentalmente passivo, la segreta conoscenza che ammalia… I tropismi rivelatori, la maschera di gesso da folletto, lo sguardo un pò slavo… ” e così via elencando, per una pagina intera.

Quanto a lui, sembra porsi un solo obiettivo: demistificare la pittura, l’opera d’arte, la sua originalità di “pezzo unico”, in cui la mano dell’autore ha un peso pari almeno a quello dell'”idea”.

E demistificare l’immagine di marca romantica, cara agli espressionisti, dell’artista-demiurgo. Per lui l’arte è invece “un prodotto”.

Racconta: “Alcune aziende erano recentemente interessate all’acquisto della mia aura. Non volevano i miei prodotti. Continuavano a dirmi: ‘vogliamo la tua aura’. Non sono mai riuscito a capire cosa volessero.”

E ancora: “Un artista!!! Che cosa intendi per ‘artista’? Anche un artista può affettare un salame! Perché la gente pensa sempre che gli artisti siano qualcosa di speciale? È solo un altro lavoro“.

Usando la tecnica della blotted line chiunque può riprodurre un suo disegno bene quanto lui.

E quando, nel 1962, inizia a servirsi della tecnica serigrafica su tela, porta alle estreme conseguenze il principio dell’illimitata riproducibilità dell’opera d’arte e quindi, in sostanza, dell’antistile”, visto che per lui “lo stile è davvero qualcosa di poco importante“.

Dai personaggi delle strip e dei cartoon, Warhol passa ben presto alle immagini tratte dal mondo della pubblicità e dei media (nel 1961, alla Leo Castelli Gallery, vede una mostra di Lichtenstein, che allora non conosceva, e ne rimane fortemente impressionato.

Giudica infatti quei lavori superiori ai suoi. Ed è forse questa la ragione che lo induce a spostare il suo obiettivo su altri temi, seppure legati, come quelli, alla cultura di massa).

Crea allora le prime Campbell’s Soup Cans, i primi Disasters, i Do It Yourself, gli Elvis e le Marilyn.

Con timbri di gomma imprime le serie dei francobolli e dei buoni d’acquisto; le prime Coca-Cola le esegue invece servendosi di un blocco inciso di legno di balsa e contemporaneamente sperimenta le Oxidations (poi riprese nel 1978), facendo reagire acidi su lastre metalliche, e colloca su un marciapiede delle tele su cui “registra” le orme dei passanti: dovunque, la ricerca di procedimenti che gli consentano di creare lavori “neutri” al massimo grado.

Con l’obiettivo di dar vita a “una deliberata ambiguità tra ciò che è stampato e ciò che è dipinto o disegnato, tra compiti e decisioni assunti da qualcun altro e quelli che potevano essere solo suoi, tra casualità e controllo”.

Prodotti di largo consumo, volti di personaggi dello show business, immagini tratte dai giornali a più larga tiratura, pubblicità: il filo che cuce fra loro le immagini scelte da Warhol per i suoi lavori è quello del consumismo, con il suo corollario di totalizzante massificazione.

Lo spiega limpidamente e con quello pseudocandore – assai lucido in realtà – che attraversa tutti i suoi scritti, in una pagina della sua Filosofia: “Quel che c’è di veramente grande in questo paese è che l’America ha dato il via al costume per cui il consumatore più ricco compra essenzialmente le stesse cose del più povero. Mentre guardi alla televisione la pubblicità della Coca-Cola, sai che anche il Presidente beve Coca-Cola, Liz Taylor beve Coca-Cola, e anche tu puoi berla. Una Coca è una Coca, e nessuna somma di denaro può procurarti una Coca migliore di quella che beve il barbone all’angolo della strada. Tutte le Coche sono uguali e tutte le Coche sono buone. Liz Taylor lo sa, lo sa il Presidente, lo sa il barbone e lo sai anche tu“.

E ancora: “Sono certo che quando la regina Elisabetta è venuta qui e il presidente Eisenhower le ha comprato un hot-dog allo stadio, lui credeva che il suo hot-dog da 20 centesimi era meglio di tutti gli hot-dog che potevano servire a Buckingham Palace. Dal momento che non ci sono hot-dog migliori di quelli dello stadio, neanche se avesse voluto spendere un dollaro, o dieci, o cento, avrebbe potuto mangiarne uno migliore. Poteva mangiarne uno da 20 centesimi, come tutti gli altri [… ]. Tutto ciò è molto americano“.

Altrove Warhol celebra i jeans, e anche lì conclude: “Sono così americani nella loro essenza… “. Tradurre sulla tela i feticci del consumismo diventa così, per lui, una sorta di omaggio all’America e al suo modo di vivere, tanto lontano dalle nevrosi, dai pregiudizi, dalla “sindrome dell’aristocrazia del Vecchio Mondo“.

Certo, nei suoi lavori e nei suoi scritti Warhol sottopone la cultura di massa e i prodotti del consumismo alla lama graffiante della sua ironia, ma il suo stile di vita e la scelta stessa delle tecniche nel suo fare arte – blotted line, serigrafia, fotoserigrafìa, e la ricchissima produzione grafica – sembrano deporre piuttosto a favore di un suo farsi interprete, partecipe e assenziente, di quel mondo e di quella civiltà che gli hanno dato il successo, il denaro, una fama mondiale.

Molto di più di quanto avesse osato sognare nella sua infanzia popolata di fotografie di divi che allora gli parevano inaccessibili.

Più tardi, ormai membro a tutti gli effetti di quel mondo, con il consueto apparente distacco con cui amava enunciare le verità, dirà: “Una buona ragione per essere famoso è che conosci tutti quando leggi le storie sulle grandi riviste. Pagina dopo pagina, sono tutte persone che hai incontrato. Io amo questo tipo di esperienza di lettura, ed è il miglior motivo per essere famosi“.

Warhol ama ripetere che ognuno dovrebbe aver diritto a quindici minuti di fama.

E la fama, insieme con la ricchezza, la mondanità, il presenzialismo, è effettivamente un alimento insostituibile per un personaggio come è lui, vulnerabile, emotivo, avido di costanti rassicurazioni.

Un’analisi anche superficiale dei suoi scritti evidenzia infatti i tratti di una personalità fobica e ansiosa, bisognosa di continui supporti.

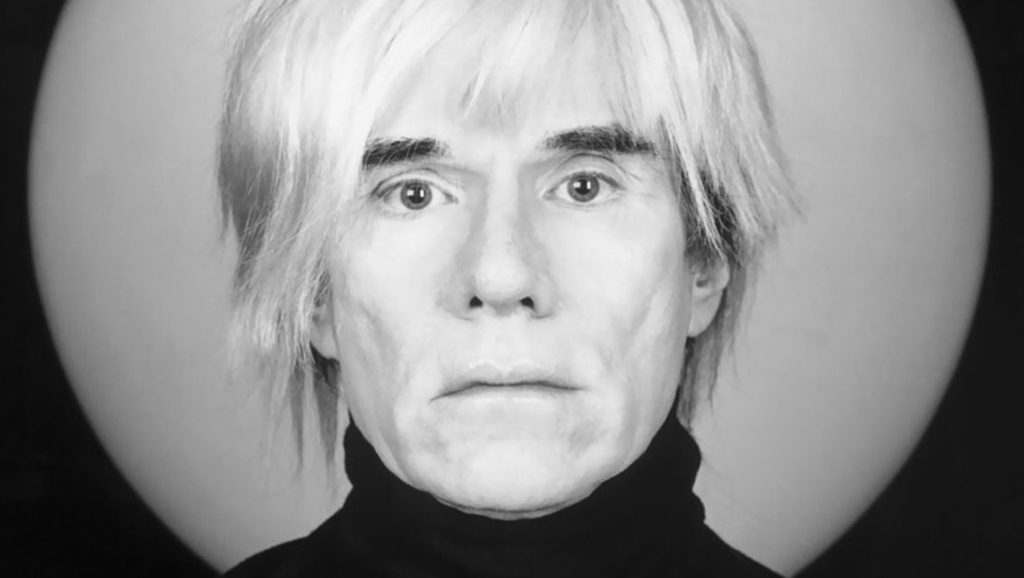

Sin da giovanissimo, per esempio, rifiuta la sua immagine, di cui non ama né i capelli – radi e biondicci – né la pelle, né il grande naso.

Oltre alla rinoplastica, lo documentano alcune fotografie da lui ritoccate per correggere questi difetti.

Ma restano anche numerose testimonianze verbali: “Mi guardo allo specchio un giorno dopo l’altro e ci trovo sempre qualcosa: un brufolo nuovo. Se n’è andato il brufolo in cima alla guancia destra, ne compare un altro in fondo alla guancia sinistra, sul mento, vicino all’orecchio, in mezzo al naso, sotto i capelli, sul sopracciglio, in mezzo agli occhi, credo sia sempre lo stesso che si sposta da una parte all’altra. Se qualcuno mi avesse chiesto: ‘Che problema hai?’, avrei dovuto dire: ‘la pelle’“.

E ancora: “Applico sul viso una lozione fresca e colorata che non s’avvicina a nessun colore di carne umana che abbia visto, benché si avvicini abbastanza al mio“.

A questo proposito, sempre nella Filosofia, si legge: “Avevo anche un altro problema di pelle: ho perso tutta la pigmentazione a otto anni.

‘Macchia’ era un altro soprannome che mi era stato affibbiato“.

E più in generale: “Lo so che ho un aspetto tremendo, e non bado a vestirmi bene o a essere attraente perché non voglio che mi capiti di piacere a qualcuno [… ] lo so che sono brutto. Ho fatto in modo di essere particolarmente brutto perché sapevo che ci sarebbero state un sacco di persone giuste, eppure qualcuno in qualche modo ha provato interesse“.

In realtà è un suo modo per rendersi diverso, “unico”.

Lo spiega bene in un passaggio dedicato a New York: “C’è tanta gente con cui competere, qui, che l’unica speranza di avere qualcosa sta nel cambiare i propri gusti e volere ciò che gli altri non vogliono.”

Per esempio, una passeggiata in Central Park non nelle domeniche di sole ma “in quelle tremende domeniche di pioggia, quando nessuno vuole uscire“.

Allo stesso modo, prima tinge di grigio, poi copre con parrucchette bigie i suoi radi capelli biondicci, sin da giovanissimo (“Quando hai i capelli grigi, ogni normale movimento che fai sembra ‘giovane e scattante’, così quando avevo ventitre-ventiquattro anni mi sono tinto i capelli di grigio“). E dal 1963 adotta addirittura una parrucca argentata.

Dai suoi scritti emerge dunque l’immagine di un Warhol travagliato da ossessioni e da ansie di ogni genere (“Cerco di ricordare ma non ci riesco [… ]. La mia mente è come un registratore con un solo bottone: ‘Cancella‘”; “Ho sempre dormito con un occhio aperto. Mi sono sempre guardato alle spalle“; “Ho sempre detto che mi piacerebbe stare all’ultimo piano di un grattacielo, ma poi mi avvicino alla finestra e non riesco a sopportarlo. Ho sempre paura di rotolare giù“); di un uomo oppresso dalla figura della madre e sempre bisognoso di porre un diaframma tra sé e i suoi sentimenti.

Soffre inoltre di rupofobia: dovunque nelle sue pagine ricorrono accenni al suo continuo pulire e lavare.

Ma soffre anche di altre fobie di varia natura, tutte da manuale, alle quali tuttavia sa guardare con ironia: “Le mie preoccupazioni fondamentali rimangono: le luci sono accese o spente? L’acqua sarà chiusa? Le sigarette saranno spente? La porta sul retro sarà chiusa? Funziona l’ascensore? C’è mica qualcuno nel corridoio?” E poi, con il solito guizzo: “Chi è questo qui seduto sulle mie ginocchia?“.

Trapassato dall’ansia; terrorizzato dalla morte; incapace di vivere solo con se stesso (appena sveglio accende la TV, mentre telefona a qualcuno, con cui si intrattiene poi per ore); bisognoso di una routine quasi ritualistica; insicuro al punto da chiedere al suo accompagnatore (che definisce semplicemente B, chiunque sia) di ordinare per lui la colazione quand’è in albergo; vittima della “sindrome di Peter Pan” che gli fa invocare un’infanzia protratta più a lungo, ora che la vita si è allungata, Warhol sembra essere il più perfetto esponente della New York nevrotica, pansessuale e amfetaminica degli anni Sessanta.

Una città e un modo di vivere di cui egli incarna in modo esemplare – e non senza qualche civetteria – l’immagine poi affermatasi un pò dovunque: “In quei giorni – dirà – tutto era eccessivo [… ] Negli anni Sessanta tutti erano interessati a tutto. I Sessanta erano Pieno Zeppo. I Settanta sono molto vuoti.”

E i Sessanta sono gli anni della sua affermazione.

Le mostre si moltiplicano, mentre si affaccia alla ribalta il termine inedito di pop art a indicare quella che è forse l’ultima grande avanguardia del nostro secolo.

Di essa Warhol è uno dei creatori e uno dei massimi esponenti, se non il più grande.

Dei suoi temi prediletti si è detto; e si è detto del consumismo, vero fil rouge che lega le une alle altre le sue icone metropolitane (anche il consumismo del dolore, come nel caso delle Jackie, emblema dei sentimenti dati in pasto a milioni di spettatori dalla gran macchina dello spettacolo americana, che sa orchestrare un’abilissima regia della tragedia di Dallas e farne un immenso, terribile show).

Resta da dire, invece, delle caratteristiche stilistiche di questi suoi lavori, solo apparentemente “neutri” e governati dal caso.

L’iterazione, innanzitutto: quel suo ripetere le immagini, di qualsiasi natura esse siano (volti o sedie elettriche; dollari o incidenti d’auto; francobolli o lattine di Campbell’s), più e più volte, con il risultato di desemantizzarle, traducendole in semplici motivi decorativi.

L’iterazione è una formula che Warhol aveva già adottato frequentemente nei lavori pubblicitari – si pensi ai “campionari” di scarpe che disegnava per I. Miller -, tuttavia l’uso ossessivo che ne farà nel corso dell’intera vita induce a pensare che l’adozione di questo stilema avesse ragioni più profonde.

Per esempio, nella rassicurazione procuratagli dalla ripetizione (l’amata routine) da un lato, dall’accumulazione dall’altro.

Collezionista accanito non solo di arte e di oggetti del folklore americano, ma di ogni sorta di futilità, Warhol “colleziona” dunque anche le immagini, collocandole in un ordine paratattico, privo di gerarchie, con l’identica apparente freddezza con cui l’entomologo infilza e allinea le sue farfalle nelle bacheche.

Ed è lo stesso atteggiamento, in fondo, che palesa nella vita di tutti i giorni con quell’onnivora curiosità per tutto ciò che accade intorno a lui, fino a temere di poterne perdere qualche dettaglio, anche il più minuto: ogni mattina infatti, Andy dettava a Pat Hackett – che dalle migliaia di nastri registrati ricaverà “I Diari e la Filosofìa di Warhol” – una sorta di diario di ciò che aveva fatto il giorno precedente, registrando tutto su nastro e chiedendole di conservarlo quasi temesse di poter perdere anche un solo frammento della sua vita.

E contemporaneamente chiedeva a lei o a un altro B il resoconto di ciò che aveva fatto: “Lo chiamo check-in – dice –, mi piace sentire tutto quello che ha fatto B dalla mattina prima. Chiedo di tutti i posti in cui io non sono andato e di tutta la gente che non ho visto. Anche se B mi ha accompagnato a una festa o a un club la sera prima, gli chiedo cosa è successo perché potrei aver perso qualcosa che succedeva dall’altra parte della stanza. Se non l’ho perso, magari l’ho dimenticato.”

Warhol sembra volersi fare “macchina” e registrare tutto senza gerarchie, con un occhio meccanico come quello della cinepresa (che adotterà ben presto) e con la stessa acritica ricettività del registratore (di cui si serve continuamente dal 1964 in poi, e che finisce per definire “mia moglie“).

Ma a smentire questo apparente, gelido distacco sono i suoi interventi sulle opere, numerosi e sofisticati: le manipolazioni fotografiche, per esempio; o le sovrapposizioni cromatiche.

L’effetto dell’annebbiamento, della sfuocatura, della parziale cancellazione di certi dettagli, caro già a Man Ray, contraddice infatti la perdita di significato dell’immagine conseguente alla ripetizione, e provoca in chi osserva una sorta di “cortocircuito mentale” fortemente spaesante (Warhol del resto, tra il 1953 e il 1955, quando aveva eseguito le scenografie per un teatro off del Lower East Side aveva letto i testi didattici di Bertolt Brecht, in cui veniva esposta la teoria dell’estraniazione, che egli sembra voler trasporre nell’ambito delle arti figurative).

Altre volte è invece il colore il mezzo di cui si serve per caricare di valenze emozionali il soggetto: così è nelle Marilyn, così nelle Liz e nell’unica Jackie che non appartiene alle serie “tragiche” (in cui si avvale invece dell’annebbiamento, come nei Car Crash, nelle Electric Chair, nei Race Riots): in queste opere volti diventano superfìci su cui Warhol può esercitare la sua consumata sapienza di colorista, accostando le tonalità con risultati sempre stupefacenti.

Il tema del “motivo decorativo” era presente nelle serie di Elvis come di Troy, nei diversi Dollar Bills (“I soldi americani sono disegnati molto bene, davvero. Mi piacciono più di ogni altro tipo di denaro“), in Warren, nelle Marilyn e nelle Marilyn Lips, negli Stamps e nelle Campbell’s Soup, in Liz e in Thirty Are Better than One, e così via.

Ma è con i Flowers, del 1964 che la pura decorazione irrompe per la prima volta nei suoi lavori, e in modo tanto scoperto che le opere saranno esposte in galleria (Leo Castelli Gallery, a New York) sotto le spoglie di un’apparentemente banale ma vistosissima carta da parati.

Ancora una volta s’innesca il cortocircuito, alimentato in questo caso dallo scontro tra un soggetto neutro e decorativo per definizione (i fiori) da un lato e dall’altro la dimensione ipertrofica nonché la violenza cromatica sfacciata scelte da Warhol.

Nel 1963 acquista una cinepresa da 16 millimetri e inizia a girare film.

Mute e girate con una cinepresa fissa, queste pellicole, alcune delle quali si prolungano per ore, gli valgono nel 1964 l’Independent Film Award, un premio messo in palio dalla rivista di cinema underground “Film Culture”.

Anche qui, come nella pittura, Warhol è interessato soprattutto al medium, di cui analizza la struttura, tendendo a dimostrare che i film, lungi dall’essere una semplice registrazione del reale, non sono “altro che manipolazione“.

Dal 1964-65 inizia a servirsi della tecnica del “sync-sound” in cui sonoro e immagini vengono fissati contemporaneamente sulla pellicola cinematogratica. Sono tuttavia film ancora girati con cineprese fisse.

Gira Camp e Batman Dracula; poi 50 Personalities: 50 film da tre minuti l’uno, ognuno dei quali è il ritratto di un personaggio famoso (ancora la serialità!).

E numerose altre pellicole fra cui due parodie del western, uno dei generi più fortunati della filmografia tradizionale (Morse, poi Lonesome Cowboys nel 1967).

Forte del suo principio secondo il quale “ognuno ha diritto al suo quarto d’ora di celebrità“, Warhol crea in ogni pellicola nuove “superstar”: Baby Jane Holzer, Edie Sedgwick, Nico, Ingrid Superstar (Ingrid von Schefflin), Ultra Violet (Isabelle Collin-Dufresne), Brigid Polk (Brigid Berlin), Viva (Susan Hoffman)…

Nel 1966 gira il primo film che gli guadagnerà il successo di pubblico: The Chelsea Girls, una pellicola della durata di tre ore e mezzo (divise in due proiezioni), girata in un albergo di New York, dove – commenta laconicamente Warhol – “alcune persone fanno alcune cose“.

Il film sarà recensito da “Newsweek” e dal “New York Times”.

Intanto (nel 1963) aveva trasferito il suo studio in una caserma di pompieri sulla Ottantasettesima Est e, dopo pochi mesi, al 231 della Quarantasettesima Est: “La posizione – ricorderà – era magnifica: Quarantasettesima strada sulla Terza Avenue. Vedevamo continuamente dimostranti di tutti i generi diretti alle Nazioni Unite. Una volta passò il Papa per la Quarantasettesima, per andare a St.Patrick. E una volta ci passò anche Kruscev.

Gente famosa aveva cominciato a frequentare lo studio per mettere il naso nelle feste, gente come Kerouac, Ginsberg, Fonda e Hopper, Barnett Newman, Judy Garland e i Rolling Stones [… ]. Sembrava che tutto cominciasse allora. La controcultura, la sottocultura, il pop, le superstar, le droghe, le luci, le discoteche – qualunque cosa riteniamo ‘giovane’ e ‘moderna’ – ebbero inizio probabilmente in quel periodo“: era nata la Factory, dove Warhol avrebbe prodotto film, pittura, eventi, mostre. Le pareti erano interamente ricoperte di carta e vernice argentata stesa da Billy Name (Billy Linich), il fotografo amico e collaboratore di Warhol a cui – ricorderà Pat Hackett nell’introduzione a I diari di Andy Warhol – “si doveva l’atmosfera argentata della Factory e la sua vita sociale centrata sull’amfetamina“.

La Factory diventa un crocevia della New York up-to-date di quegli anni, e Warhol, con l’aiuto di Gerard Malanga (un giovane poeta che dal 1963, per anni, è il suo primo assistente di studio) e del regista Paul Morrissey, promuove il gruppo rock dei Velvet Underground, che compaiono in molti suoi film, organizza feste alle quali non si può mancare (una, nel 1965, intitolata “The Fifty Most Beautiful People“, riunisce alla Factory Judy Garland, Tennessee Williams, Rudolf Nureyev, Montgomery Clift… ) e produce eventi multimediali sotto il titolo di Exploding Plastic Inevitable, in cui si eseguono musiche dal vivo, danze, monologhi, mentre sullo sfondo si proiettano suoi film.

In questi anni Warhol si dedica sempre più al cinema e sempre meno alla pittura.

Tanto che nel 1965, presenziando all’inaugurazione della sua mostra nella galleria parigina di Ileana Sonnabend, annuncia di voler rinunciare alla pittura per dedicarsi solo alla produzione filmica.

In realtà espone, da Leo Castelli, nell’aprile 1966 (Cow Wallpaper in una sala, e nell’altra Silver Clouds, cuscini argentati pieni di elio, galleggianti, omaggio a Jasper Johns), mentre si moltiplicano le sue personali non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa.

Alla metà degli anni Sessanta, poi, Warhol si accosta alla grafica seriale, adottando alte tirature su carta per consentire una più ampia distribuzione dei suoi lavori, mettendoli alla portata di un pubblico più vasto.

I temi sono i medesimi dei dipinti su tela appena precedenti o contemporanei: Liz e Flowers (litografie), la serigrafìa Campbell’s Soup Can on Shopping Bag (1964). Poi prendono il via le cartelle collettive di serigrafie: Birmingham Race Riots (1964), Jackie I, II, III (1966); Marilyn (1967); Flash – November 22, 1963 (1968); Campbell’s Soup I e II (1968-69); Flowers (1970); Electric Chair (1971); Mao Tse Tung (1972), tutti fogli ricavati dalle immagini che avevano popolato i suoi dipinti, ma trattate qui in modo nuovo.

Ogni tavola, infatti, benché ripetuta, si trasforma in un’entità autonoma grazie all’uso di gamme cromatiche differenti che modificano, spesso deformandoli, volti e oggetti, e li connotano di volta in volta in modo diverso.

Nel 1967 escono due suoi libri: Andy Warhol’s Index (Book), presso la Random House, e Screen Tests: A Diary, scritto a quattro mani con Malanga, presso la Kulchur Press; e l’anno successivo la Grove Press pubblicherà A: A Novel, registrazione di ventiquattro ore della vita di Ondine, dai nastri incisi da Warhol.

Nel febbraio 1968 la Factory trasloca ancora, spostandosi in un loft bianco, tappezzato di specchi, al 33 di Union Square West.

Pat Hackett descrive la vita apparentemente sconclusionata – in realtà assai produttiva, anche economicamente – che vi si svolge in una pagina gustosa della sua introduzione ai Diari: “Quando la Factory traslocò in Union Square, il fotografo Billy Name [… ] incominciò ad abitare nella piccola camera oscura allestita sul retro“.

Nel giro di pochi mesi, tra la fine del ’68 e l’inizio del ’69, si ritirò dall’attività diurna della Factory, per emergere dalla sua camera oscura soltanto la sera e dopo che tutti se ne erano andati.

I vuoti dei contenitori di cibo pronto, reperibili fra le immondizie, erano la sola indicazione che Billy era vivo e si nutriva.

Dopo più di un anno di questa vita notturna e da eremita, una mattina, quando Jed arrivò per aprire, come di consueto, il loft, trovò la porta della camera oscura spalancata: Billy se ne era andato.

Gerard Malanga, negli anni Sessanta uno dei primi assistenti di Andy per la pittura, che recitò in alcuni film iniziali come Vinyl e Kiss, divideva una delle due grandi scrivanie poste all’ingresso con Fred Hughes, il quale cominciava allora a trasformarsi nel manager di Andy.

Fred era entrato nel mondo dei conoscitori d’arte lavorando per la famiglia de Menil, mecenati e filantropi provenienti da Houston, suo luogo d’origine.

Fred fece grande impressione a Andy per due motivi: primo, nel breve termine lo aveva presentato a questa ricca e generosa famiglia; e, secondo, Fred aveva acquistato col tempo una rara capacità di intendere e apprezzare l’arte di Andy.

In più aveva un grande talento nel sapere sempre come, quando e dove presentarla.

Dalla sua metà della scrivania Gerard rispondeva al telefono mentre scriveva poesie, e nel 1969, quando Andy decise di fondare un magazine intitolato ‘Interview’, Gerard ne fu il redattore per un breve periodo prima di lasciare New York per l’Europa.

L’altra grande scrivania apparteneva a Paul (Morrissey), che si teneva appesi alla parete dietro alle spalle gli ingrandimenti delle ‘superstar’, comprese due ‘Girls of the Year’, Viva e International Velvet.

All’inizio degli anni Settanta Paul realizzò vari film, tutti nello stesso periodo: Trash, Heat, Women in Revolt e L’Amour furono il risultato di uno sforzo collettivo e comune della Factory che coinvolgeva Andy, Paul, Fred, Jed, tutti impegnati nell’assegnare le parti, girare, filmare, tagliare e montare. Poi nel 1974 Paul andò in Italia a dirigere due film per la produzione di Carlo Ponti, che alla fine furono ‘presentatì da Andy: erano Andy Warhol’s Frankenstein e Andy Warhol’s Dracula.

Jed e io andammo in Italia a lavorare con lui, e quando i film furono ultimati Paul restò in Europa, mettendo così fine alla sua determinante influenza alla Factory. ”

In questa atmosfera di lucida follia, di creatività e di droga-party, il 3 giugno del 1968 Valerie Solanis, una donna che era comparsa per qualche secondo in uno dei film della Factory, irrompe nel loft e spara a Warhol. Ferisce anche il critico Mario Amaya, mentre Hughes e Morrissey ne escono illesi.

Era la terza volta che uno squilibrato si introduceva nello studio di Warhol e faceva fuoco (la prima, nel 1964, quando una donna aveva sparato contro una pila di Marilyn; la seconda nel 1967, quando un uomo aveva fatto irruzione nella Factory minacciando di morte Warhol, Hughes, Billy Name e poi puntando la pistola alla tempia di Morrissey, che si era salvato solo perché l’arma si era inceppata).

Questa volta però la donna non fallisce il bersaglio, e Warhol viene ricoverato in fin di vita. Resterà in ospedale fino al 28 luglio; poi, nel marzo dell’anno successivo, dovrà subire un altro intervento (è dell’agosto 1969 una fotografia di Richard Avedon in cui compare il torace di Warhol attraversato da grandi cicatrici).

“Dal giugno 1968 in poi – racconterà Pat Hackett, che era arrivata alla Factory tre mesi dopo l’attentato – Andy si è considerato un uomo ufficialmente ‘tornato alla vita dalla morte‘”.

Gli anni Settanta

Tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio del decennio successivo l’opera grafica acquisisce per Warhol un peso crescente, e Mao, del 1972, è il primo soggetto a comparire contemporaneamente nei quadri e nelle cartelle grafiche. In più, inaugurando una tecnica poi adottata lungamente, ognuna delle dieci serigrafie che compongono la cartella è identificata da un diverso intervento dell’artista, che sovrappone ai colori una lieve grafia. Il volto di Mao, temibile nemico del sistema capitalistico, si trasforma così in un inoffensivo elemento decorativo, da ripetere all’infinito (sarà addirittura proposto in una mostra in oltre duemila varianti tra dipinti, disegni e grafiche).

Dopo il periodo in cui si era prevalentemente dedicato ai film, all’inizio degli anni Settanta Warhol si riaccosta con entusiasmo anche alla pittura. Ora, abbandonati i soggetti e le immagini tratte dai media, esegue in prevalenza ritratti di celebrità servendosi di fotografie scattate personalmente con una Polaroid Big Shot.

Ricorderà Pat Hackett: “Per la maggior parte degli anni Settanta e fino alla morte l’attività prevalente di Andy era di trovare le persone che gli commissionassero dei ritratti, poiché in tal modo si procurava gran parte dei suoi redditi annuali. C’erano sempre ritratti in lavorazione in qualche angolo, insieme alle tele sulle quali preparava opere per gallerie e musei. Chiunque – galleristi, amici o impiegati – procurasse un ritratto aveva una percentuale. Così confermò una volta Ronnie Cutrone, ballerino dell’Exploding Plastic Inevitabile negli anni Sessanta e assistente pittore negli anni Settanta: ‘La pop art era finita e c’era una quantità di nuovi movimenti. Intanto aveva un ufficio da mandare avanti e un magazine che, secondo lui, aveva ancora bisogno di sussidi. Dopo i ritratti delle celebrità degli anni Sessanta (le Marilyn, Liz, Elvis, Marlon ecc.), l’evoluzione naturale era di fare ritratti di privati o comunque di gente dello show-business, rendendoli simili in qualche modo ai miti.‘”

“In realtà, anche negli anni Sessanta – continua Pat Hackett -, sebbene su una scala molto ridotta, Andy aveva fatto ritratti su commissione di persone non appartenenti al mondo dello spettacolo, come la collezionista d’arte Ethel Scull, il gallerista Holly Solomon, Happy Rockefeller. Fred Hughes soggiunge: ‘L’establishment artistico trovava molto poco convenzionale che Andy facesse ritratti su commissione. Non ci si aspettava dagli artisti che facessero queste cose. Ma Andy non era convenzionale e il fatto è che gli piaceva farle.

Dopo le prime ordinazioni mi disse: ‘Ah, procuramene delle altre.’ “La procedura di Andy per fare un ritratto – è ancora Pat Hackett che parla – era alquanto elaborata. Cominciava col mettere il soggetto in posa e gli scattava una sessantina di foto con la Polaroid [… ]. Da quelle sessanta ne sceglieva quattro e le faceva stampare per farne delle positive 8×10 su acetato. Tra tutte sceglieva un’immagine, decideva dove tagliarla e poi la truccava per far apparire il soggetto il più attraente possibile: a suo piacimento allungava i colli, rimpiccioliva i nasi, gonfiava le labbra o schiariva la carnagione. In breve, faceva agli altri quello che avrebbe voluto che gli altri facessero a lui. L’immagine, così deformata, veniva quindi portata a un ingrandimento 40×40, e da questo lo stampatore faceva la serigrafia.“

Per essere sempre pronto a produrre ritratti Andy faceva dipingere dagli assistenti in anticipo rotoli interi di tela nelle due tinte di fondo: color carne per i ritratti maschili e un tono diverso, più rosato, per quelli femminili. Usando la carta copiativa sotto la carta da ricalco, dall’acetato 40×40 ricalcava l’immagine sulla tela tinta color carne e poi dipingeva le parti colorate, capelli, occhi, labbra per le donne e cravatte e giacche per gli uomini. Quando la serigrafia era pronta, all’immagine particolareggiata si aggiungevano le parti già colorate e i dettagli della fotografia venivano serigrafati sulla tela. I contorni dell’immagine non si sovrapponevano sempre esattamente ai colori previsti e questo effetto di ‘fuori registrò dava ai ritratti di Warhol quella caratteristica di leggera ambiguità. I ritratti generalmente costavano venticinquemila dollari il primo e cinquemila i successivi.

Così rammenta la Hackett; quanto a lui, nella Filosofia spiega con la svagata ironia di sempre: “Quando dipingo guardo la mia tela e la squadro perbene e poi penso: ‘Be’, in quell’angolo lì dovrebbe proprio starci bene, e cosi dico: ‘E sì, dovrebbe star bene proprio lì, sì.’ Poi guardo di nuovo e dico: Lo spazio in quell’angolo lì ha proprio bisogno di un pò di blù e allora ci metto il mio blu, e poi guardo un pò più in là e anche un pò più in là mi sembra blu e allora prendo il mio pennello e lo passo anche lì. E poi ha bisogno di essere più distanziato e allora prendo il mio piccolo pennello blu e ci aggiungo un pò di blu e poi prendo il pennello verde, ce lo metto sopra e ci do un pò di verde, faccio due passi indietro, lo guardo e vedo se è distanziato giusto. E poi (qualche volta non è distanziato giusto) prendo i miei colori e ci metto ancora un pò di verde e poi se è distanziato giusto lo lascio stare. Di solito mi serve solo della carta da schizzi e una buona luce. Non capisco perché non sono mai diventato un espressionista astratto, perché con la mia mano tremolante mi sarebbe venuto spontaneo.“

Dal 1972 sino alla morte Warhol eseguirà dai cinquanta ai cento ritratti ogni anno, componendo una sorta di ideale galleria dell’eterogeneo popolo del “bel mondo” internazionale: sotto il suo obiettivo passano Truman Capote e Mick Jagger (inaspettatamente, in dieci diverse immagini), Caroline di Monaco e Michael Jackson, lo scià di Persia e Chris Evert, Sylvester Stallone e Liza Minnelli… Ma anche sconosciuti, come i travestiti neri della bellissima serie provocatoriamente intitolata Ladies and Gentlemen.

All’immagine fotografica, in questi lavori degli anni Settanta, si sovrappone l’intervento sempre più vistoso di Warhol, sotto forma di segni grafici pesanti, di larghe pennellate deliberatamente indifferenti ai contorni del soggetto (nei dipinti), o di chiazze di colori diversi distribuite apparentemente senza criterio (nella grafica: esemplare a questo proposito la cartella di Mick Jagger, del 1975). Tutti interventi che frammentano vistosamente l’immagine, stravolgendola. Lo stesso procedimento compare per l’ultima volta nella cartella dei Ten Portraits of Jews of the Twentieth Century (1980), mentre nei ritratti dello stesso anno – di Edward Kennedy e di Joseph Beuys la presenza di Warhol torna a farsi sommessa, traducendosi in un lieve segno di contorno o nella sottolineatura allusiva di uno sfondo luccicante di polvere di diamanti.

Nel 1969 Warhol aveva fondato la rivista “Interview“, dedicata inizialmente solo al mondo del cinema. Dal 1975 acquistò la quota dello stampatore (e collezionista d’arte) Peter Brant, diventando così anche l’editore del magazine, di cui curava personalmente pure la promozione. Anche questa sua iniziativa diventa un vero successo commerciale: “La diffusione – commenta Pat Hackett – aumentava ogni anno. Nel 1976 ‘Interview’ aveva uno stile di sofisticata cretineria e di auto-presa-in-giro molto interessante per le celebrità che chiedevano di comparirvi. Spesso Andy, con qualcuno dello staff, faceva lui stesso l’intervista principale. Ogni numero era affollato dalle facce nuove che arrivavano in continuazione nei nostri uffici. ‘Ti metteremo nel magazine aveva sostituito il ‘Ti metteremo in un film’, frequente promessa di Andy […]Una volta udii Bob [Colacello] che rassicurava al telefono un anziana del bel mondo: ‘Non si preoccupi per la sua fotografia, ritocchiamo chiunque sopra i ventì “

Intanto anche nel corso degli anni Settanta, continuano a uscire con regolarità i film della Factory: Heat, con Joe Dallesandro, e Women in Revolt, entrambi per la regia di Morrissey, nel 1972; L’Amour (regia di Warhol e Morrissey) nel 1973, anno in cui Warhol recita anche nel film Identikit (The Driver’s Seat) di Giuseppe Patroni Griffi, con Liz Taylor; Andy Warhol’s Frankenstein e Andy Warhol’s Dracula, per la regia di Morrissey, nel 1974; Andy Warhol’s Bad (regista ancora Morrissey) nel 1977.

Nel 1975 Harcourt Brace Jovanovich pubblica The Philosophy of Andy Warhol (From A to B and Back Again). Moltissime ormai anche le mostre, presso sedi pubbliche e prestigiose gallerie private, in cui vengono esposte le sue opere sin dagli esordi.

Nel corso degli anni Settanta Warhol adotta nuovi temi, oltre ai ritratti su commissione: del 1976 sono gli Skull, del 1977 gli Athletes, gli Hammer and Sickle, i Torso. “Nature morte”, gli Skull e gli Hammer and Sickle, che a differenza di quelle del passato, in cui gli oggetti della quotidianità assurgevano al valore di simbolo, ora invece attingono direttamente al grande serbatoio dei simboli universali. A questi, nel 1982, si aggiungeranno i Dollar Sign, eredi, ma meno efficaci, dei Dollar Bills degli anni Sessanta.

Poi, nel 1978, riprende le Oxidation, che aveva già sperimentato in gioventù, e crea la serie Shadow, presentata per la prima volta all’inizio dell’anno successivo alla Heiner Friedrich Gallery di New York.

Gli anni Ottanta

II suo ultimo decennio si apre con le serie dedicate a Joseph Beuys, alle Diamond Dust Shoes e ai Portraits of Jews of the Twentieth Century.

Con quest’ultima serie, si è detto, Warhol chiude il ciclo stilistico inaugurato nel corso degli anni Settanta, quando sovrapponeva in modo apparentemente indiscriminato vivaci pezzature di colore ai volti di chi ritraeva.

Ora i suoi interventi si fanno più controllati, più orientati verso una ricerca di eleganza formale: nella magnifica cartella Myths (1981) e nei dipinti ricavati dalle sue serigrafie, raffiguranti dieci “miti” creati – o adottati e amplificati – dalla macchina dello spettacolo hollywoodiana, Warhol da vita a lavori preziosi, dai colori vividi sapientemente accostati, e illuminati per di più da polvere di diamanti.

Sono Superman e Dracula, Topolino, Greta Garbo, Babbo Natale… ma fra loro c’è anche lui stesso, in uno dei suoi autoritratti più suggestivi (il volto tagliato a metà, ma duplicato da un’ombra aguzza), consapevole ormai di far parte dei miti del nostro secolo.

È dunque uno Warhol nuovo quello degli anni Ottanta, attento alle qualità formali che fino ad allora aveva rifiutato, e incantato dalla pittura antica, che rivisita attraverso citazioni, omaggi e d’après dai maestri del passato più o meno remoto: nascono le Mona Lisa del 1979-80; il celebre Goethe da Johann H. W. Tischbein e la Venere del Botticelli, entrambi del 1982; alcuni dipinti tratti da opere metafisiche di de Chirico, sempre del 1982; e poi omaggi a Munch (Eva Mudocci, after Munch, The Scream, after Munch, Self-Portrait with Skeleton’s Arm and Madonna, after Munch, tutte del 1983); infine, nel 1985, la famosa serie dell’Ultima Cena di Leonardo (1985-86), il Raphael I – $ 99 (1985), i ritratti di Lenin, Frederick the Great e Beethoven, del 1986-87.

Di questi stessi anni sono Knives, Crosses e Guns del 1981, Stadiums (1982), Rorschach (1984), Ads (1985), Camouflages, Campbell’s Soup Boxes, Cars, Flowers e Self-Portrait (1986), Radio Watches (1987).

In questi lavori la neutralità dello sguardo, tanto ostentata negli anni precedenti, lascia spazio sempre più spesso a un atteggiamento nuovo, di interpretazione della realtà, che culmina nella cartella Endangered Species del 1983: dieci serigrafie raffiguranti ognuna un animale in via di estinzione e quindi portatori di un esplicito messaggio ecologico (nella Filosofia si legge del resto: “Quando sono sulla spiaggia non riesco mai a capacitarmi di quanto sia bella la sabbia e di come il mare la lavi via e la spiani, e gli alberi e l’erba, è tutto così fantastico.

Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d’arte che si possa desiderare“).

Ma le serigrafie delle Endangered Species sono anche le opere tecnicamente più raffinate e preziose dell’intera sua produzione, giocate come sono su sapientissimi accostamenti di colore – degni di quello straordinario colorista che era Warhol – e su un lungo, accurato, evidentissimo lavoro di progettazione.

Anche in questi suoi ultimi anni, tuttavia, Warhol attinge largamente al mondo prediletto della pubblicità.

Sono del 1985, infatti, Ads (Annunci pubblicitari) una cartella di dieci serigrafie e le opere pittoriche da essa ricavate, dedicate nuovamente a miti e simboli del nostro tempo: l’auto e il cinema; i beni di lusso (il visone Blackglama indossato da Judy Garland e lo Chanel N. 5) e quelli popolari (le caramelle col buco e le orrende camicie sintetiche americane proposte da un sorridente Ronald Reagan impegnato ad assicurare che “non faranno una grinza“); la patria – qui impersonata da un Paperino che chiede prestiti per la guerra – e, infine, il calcolatore, vero, nuovo, onnivoro mito di questo scorcio di secolo.

Ormai accolto nel Gotha della cultura e dell’arte, nel corso degli anni Ottanta Warhol vede esporre le sue opere nei maggiori musei e nelle più importanti gallerie del mondo, mentre esce (1980) POPism – The Warhol 60s, steso a quattro mani con Pat Hackett e pubblicato da Harcourt Brace Jovanovich.

Nel 1983 poi gli viene assegnato l’incarico di creare il manifesto per le celebrazioni del centenario del ponte di Brooklyn, e dal 1984 prende a collaborare con Jean-Michel Basquiat e Francesco Clemente.

Un altro suo libro uscirà nel 1985 (America), presso Harper & Row.

In questi anni Warhol viaggia per il mondo intero.

L’ultima sua meta sarà l’Europa: Milano e Parigi, tra il 18 e il 24 gennaio 1987, quando presenta la serie dedicata all’Ultima Cena di Leonardo.

Tornato negli Stati Uniti, il 17 febbraio viene colpito dall’ennesima colica biliare e durante la notte assume forti dosi di farmaci, tanto che alla consueta telefonata mattutina di Pat Hackett risponde respirando a fatica.

Ricoverato al New York Hospital (“quel posto“) per essere operato (“per farsela fare“: terrorizzato dal dolore e dalla malattia, Warhol non nomina mai né gli ospedali né gli interventi chirurgici), viene operato alla cistifellea il 21 febbraio, ma il mattino successivo muore, in circostanze che saranno oggetto di un’inchiesta giudiziaria.

Viene sepolto a Pittsburgh.

Ada Masoero

Tratto dal Catalogo edito da Mazzotta con testi di Ada Masoero e Laura Ravasi “Andy Warhol. The New Factory“

in mostra dal 16 marzo al 6 luglio 2008 alla

Fondazione Magnani Rocca

via Fondazione Magnani Rocca 4

Mamiano di Traversetolo (Parma)

Ufficio Stampa: Studio Esseci