di Maurita Cardone.

Questo articolo è parte della rassegna “Altre Ecologie – Quando l’Arte protegge il Pianeta“

Evento in partnership con “La Nuova Ecologia“

La fotografia ha la capacità di raccontare le problematiche ambientali con la forza della documentazione diretta. Ma ci sono artisti che con le loro fotografie non si limitano a documentare, bensì cercano un’esperienza estetica, ovvero un’esperienza che, nel significato letterale del termine, coinvolge i sensi e che, attraverso i sensi, diventa atto conoscitivo. Le immagini allora non sono mera denuncia della distruzione dell’ambiente, trascendono il loro contenuto specifico per diventare astrazioni, simboli universali attraverso i quali indagare il modo in cui l’uomo sta su questa Terra. E le domande, spesso, sono più delle risposte. Succede guardando le opere di David Maisel, fotografo americano che, a partire dagli anni ‘80, ha realizzato decine di progetti su territori devastati dalle attività umane.

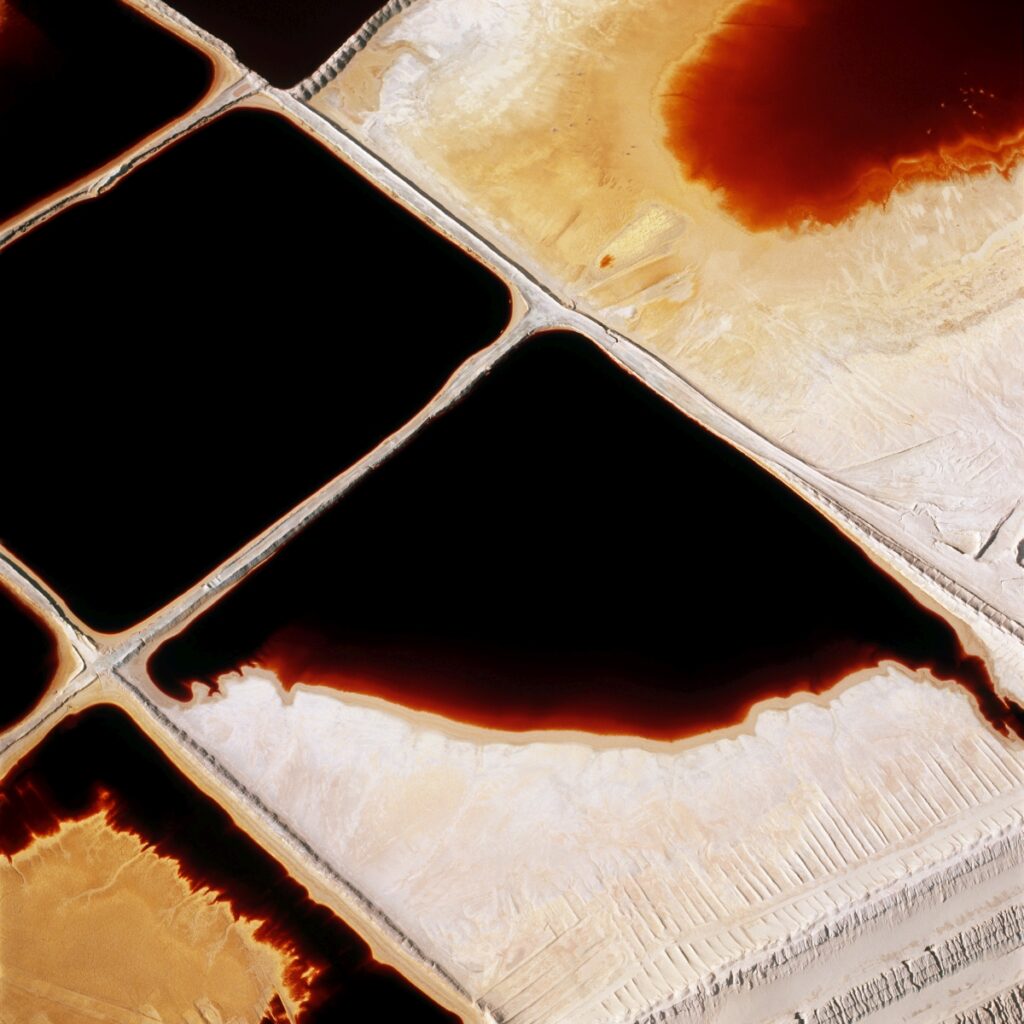

Per la mostra virtuale “Altre Ecologie: Quando l’arte difende il Pianeta“, abbiamo scelto due progetti di David Maisel, “Desolation Desert“, sull’estrazione di litio e rame nel deserto di Atacama, in Cile, e “The Mining Project“, sulle miniere a cielo aperto negli USA. All’interno della programmazione collegata alla mostra virtuale, lo abbiamo intervistato per farci raccontare il suo lavoro e il pensiero che lo anima.

L’intervista

[Maurita Cardone]: Come e perché hai iniziato ad interessarti alle tematiche ambientali?

[David Maisel]: Mi sono interessato all’ambiente fin da bambino. Mi interessava l’architettura, l’idea dell’ambiente costruito dagli esseri umani, ma ho sempre avuto la consapevolezza che ci fosse qualcosa prima e quel qualcosa è il mondo naturale. È una consapevolezza che forse mi veniva dal luogo in cui sono cresciuto, una sorta di sobborgo, una città postbellica con tutte le case uguali. Ricordo che mio padre mi raccontava che lì una volta era campagna. Questo mi ha sempre colpito: il modo in cui lo sviluppo trasforma il territorio. Così, già in prima media, creai un club di ecologia. Al tempo non sapevo chi fosse Joseph Beuys, ma avevo l’idea che avremmo dovuto piantare alberi: distribuivamo piccole piantine di alberi di pino e ne abbiamo piantate un sacco vicino casa dei miei genitori. Quando traslocarono, erano ormai più alte della casa.

E quando è arrivata la fotografia?

Avevo iniziato a studiare architettura ma non ero sicuro che avrei avuto la pazienza per quell’impresa [ride]. All’università ebbi la fortuna di studiare con il fotografo Emmet Gowin che era impegnato in un progetto a lungo termine sulle conseguenze dell’eruzione del Mount St. Helens. Lo accompagnai in una di quelle spedizioni fotografiche e ciò che mi colpì non era solo la forza geologica del vulcano, ma quello che stava avvenendo dopo, con l’industria del legname che arrivò e iniziò a disboscare, a rimuovere la foresta. Gli spazi erano immensi e quella era la mia prima esperienza di fotografia aerea, dall’alto: vedere questa foresta tagliata di netto mi colpì molto. Iniziai ad interessarmi al lavoro di Robert Smithson, la sua concezione del tempo, del tempo geologico e del tempo umano.

L’interesse geologico appare anche nel tuo lavoro.

Sono molto affascinato dall’idea del tempo geologico. Noi umani siamo così autocentrati, pensiamo al mondo come si applica a noi, ma siamo un breve baluginio a confronto con la storia di questo Pianeta. C’è sempre qualcosa da imparare sulla geologia e questo è sicuramente un aspetto del mio lavoro.

Il tuo lavoro ha anche un aspetto documentaristico. Quanto ti interessa documentare la distruzione ambientale e quanto invece creare una visualizzazione artistica o poetica?

È difficile dire se sia più una cosa o l’altra. Nel mio ex studio avevo un pavimento di cemento che aveva delle screpolature. Un giorno mi venne in mente che avrei potuto fare delle fotografie del mio pavimento e che sarebbero state visivamente affascinanti. Tuttavia, non avrebbero avuto alcun significato. Credo di aver bisogno che la realtà del contenuto sia qualcosa che merita la nostra attenzione e che ha un valore. Ma voglio anche creare un’immagine che resti in mente. La fotografia non è la realtà, nel momento in cui guardi una fotografia, ci sono state 10.000 decisioni prese dal fotografo prima. Quindi sì, il mio lavoro è basato sulla realtà e questo è molto importante, ma l’impatto poetico dell’opera è altrettanto importante. Chi guarda le mie immagini spesso non capisce esattamente cosa sta vedendo. E va bene così, perché spesso anch’io non lo capisco del tutto. Certo, posso fare ricerche, ma se stai guardando l’immagine di un lago rosso sangue, non sai perché sia diventato di quel colore, cosa sia realmente, nemmeno quale sia la vera scala.

2018

Quindi per te non è importante la parte informativa del lavoro?

Quando vediamo un’opera d’arte su una parete, spesso la prima cosa che facciamo è andare a leggere l’etichetta per sapere cosa stiamo guardando, vogliamo essere in grado di collocare l’immagine. Ricordo che una volta vidi una coppia avvicinarsi a una mia fotografia esposta in una mostra. Al tempo fornivo molte più informazioni sul contenuto del lavoro. Si avvicinarono, lessero l’etichetta, commentarono “questa è una cosa fatta da una malvagia multinazionale” e andarono avanti. Dedicarono più tempo all’etichetta che all’immagine. Così ho iniziato a rimuovere informazioni, perché voglio che l’immagine sia la cosa principale. Voglio che il pubblico debba sforzarsi un po’ di più per capire o anche essere lasciato in questo spazio di inconsapevolezza. Quando ci approcciamo a un dipinto, per esempio, siamo disposti a restare in uno spazio puramente visivo, non ci aspettiamo che il dipinto sappia, che sia corretto o sbagliato, che spieghi qualcosa. Questa è la posizione che spesso assumo con le mie fotografie. Non voglio cancellare le questioni ambientali, niente affatto, sono il contenuto principale, ma non voglio nemmeno consegnare il problema ambientale allo spettatore dicendo “questo è quel che è”. Penso che ci debba essere qualcosa di più complicato nella nostra risposta, sia alle immagini che ai siti stessi.

Cerchi una risposta emotiva?

Emotiva e metaforica. Che le immagini possano essere basate sui fatti e metaforiche al tempo stesso.

Le tue immagini sono allo stesso tempo molto belle. Ti interroghi mai sull’equilibrio tra la bellezza dell’immagine e la bruttezza di ciò che c’è dietro?

Sono interessato alla bellezza come mezzo per attirare l’attenzione. Siamo abituati ad associare la bellezza a qualcosa di glamour, ma se qualcosa è bello non significa che sia necessariamente superficiale, la bellezza è una risposta estetica. Se realizzare qualcosa che può essere descritto come bello significa che gli si presta più attenzione, ben venga. Ma c’è anche una dinamica tra seduzione e tradimento: ci lasciamo sedurre da un’immagine, perché in superficie è qualcosa di bello, la troviamo attraente, ma più apprendiamo riguardo quel qualcosa, più diventa orribile. Questa relazione è molto interessante per me.

Come scegli i tuoi soggetti, i luoghi che vuoi fotografare?

Seguo la mia curiosità. All’inizio ero molto interessato all’idea dell’occhio delle miniere: Robert Smithson aveva proposto di costruire delle piattaforme di osservazione in fondo alle miniere, in modo che la gente potesse stare lì e riflettere su quello che noi umani abbiamo fatto, confrontandosi con il tempo geologico che quei metalli e minerali hanno impiegato per esistere in quel luogo. Negli anni poi, spesso un progetto ha portato ad un altro, anche a distanza di parecchio tempo. Andai al Great Salt Lake circa 20 anni fa, perché stava iniziando a crearsi una condizione di siccità e lo Spiral Jetty di Smithson, che era stato realizzato negli anni ‘70 e poi era stato sommerso quando il livello del lago si era alzato, aveva cominciato a riemergere e volevo vedere com’era. Da lì poi prese vita un intero progetto in cui mi sono concentrato sulle zone ai margini del lago e su come il lago stesso fosse essenzialmente una miniera da cui si estraevano minerali. L’estrazione mineraria mi interessava molto, in parte per via dei componenti della fotografia stessa che utilizza metalli e minerali. E questo alla fine mi ha portato a un progetto per cui avevo bisogno di accedere a un’area militare, alla periferia del Great Salt Lake e mi ci volle un altro decennio per arrivare a ottenere il permesso di lavorare lì. Quindi, a volte una cosa che faccio per un progetto diventa un seme per un altro progetto.

Che tipo di ricerca fai? Come è cambiato nel tempo il tuo metodo di ricerca?

Subito dopo l’università, ricevetti una borsa di studio e mi misi a tracciare un itinerario attraverso le Montagne Rocciose nel West americano per fotografare le miniere. Allora le ricerche le facevo in biblioteca su libri pubblicati dal governo federale sull’attività mineraria nel Nord America che non avevano fotografie, solo testi e grafici. Misi insieme un itinerario e poi, in ogni regione, con le pagine gialle, senza avere idea di come i vari luoghi potessero essere, mi mettevo a cercare le miniere. Mi piaceva pensare che stavo seguendo le orme di questi fotografi esplorativi del 19esimo secolo, come Timothy O’Sullivan o Carleton Watkins. Oggi è molto diverso: possono andare su Google Earth Pro o cercare sui siti delle miniere e posso farmi un’idea delle proporzioni.

Archival pigment print, 48×48 and 29×29 inches

Archival pigment print, 48×48 and 29×29 inches

Quando arrivi in un sito che vuoi fotografare, come lavori? Che rapporto stabilisci con i luoghi?

A volte capita che torni su un sito più e più volte nel corso degli anni, per osservare i cambiamenti che avvengono nel tempo. Per Terminal Mirage, il progetto intorno al Great Salt Lake, ho fatto diversi viaggi nel corso di alcuni anni. Per il progetto Proving Ground, che è sulle operazioni militari in un’area del deserto intorno al Great Salt Lake più estesa dello stato del Rhode Island dove l’esercito testa e sviluppa armi chimiche e biologiche, ho avuto modo di visitare il sito due volte e di lavorare sia da terra che dall’alto, osservando i test sulle armi. Dovevo chiedere l’autorizzazione per ogni cosa e c’era sempre un rappresentante dell’esercito con me. Quello è stato un modo molto insolito di lavorare per me.

Spesso fotografi dall’alto. Come influisce sul lavoro?

Lavoro dall’alto dalla metà degli anni ’80. È davvero impegnativo, è difficile e costoso, ma mi piace molto. Sei in un veicolo in movimento, cercando di creare un’immagine fissa e abbastanza nitida da poter essere stampata su larga scala. Ogni fotogramma è diverso perché cambi posizione continuamente. C’è una sorta di triangolazione tra il paesaggio, io che sono sull’aereo, ho in mano una macchina fotografica e dirigo il pilota indicandogli a quale altitudine volare, quando inclinare l’aereo. Lo spazio come ce l’ho in mente non esiste nella realtà perché sono in obliquo, non scatto dal ventre dell’aereo, quindi c’è una parte superiore e una inferiore nel frame, lo spazio si allunga e si contorce, a seconda dell’angolazione dell’aereo e di altri fattori. Mi piace questo stato di flusso.

In passatto usavi molto il bianco e nero, mentre oggi lavori soprattuto a colori. Perché questo passaggio?

Quando ero studente, se volevi essere un fotografo serio, dovevi lavorare in bianco e nero. A me piaceva molto lavorare in camera oscura, sviluppare la pellicola, realizzare le stampe. Ma poi a metà degli anni ’80 ho iniziato a guardare all’arte contemporanea, in modo specifico a Jenny Holzer e il suo lavoro basato sul testo. Le sue panchine di granito su cui incideva frasi erano oggetti molto potenti, non necessariamente belli, ma forti. Iniziai così a pensare che il contenuto dei siti che fotografavo era così lurido, così orribile e così tossico che dovevo lasciarlo entrare nel lavoro. Avevo la sensazione che con il bianco e nero non stessi rispondendo del tutto ai siti e alla loro tossicità. Quando sono passato al colore, in un momento in cui la fotografia a colori non era ancora abituale nel contesto dell’arte, questi colori nelle mie foto risultavano orrendi e rivoltanti e sentivo di voler accogliere queste sensazioni anche se rendevano le immagini più difficili da guardare.

Come ti senti quando sei lì a fotografare? Quali reazioni hai davanti a quei paesaggi?

In un certo senso ne sono affascinato. Ma ci sono anche repulsione, disgusto, paura e angoscia. La prima cosa è pura curiosità, non capisco esattamente cosa sto vedendo e quindi voglio saperne di più. Ma poi subentra un insieme di emozioni così complicato. C’è una serie di immagini del lavoro ad Atacama, in Cile, che mostrano bacini di decantazione di acque reflue provenienti da queste enormi miniere di rame. Sono pieni zeppi di metalli pesanti tossici, velenosissimi. Ma mentre li sorvolavo pensavo a dei dipinti di Robert Motherwell, astratti e pesanti, che ricordo di aver visto alla National Gallery. C’era qualcosa nella colorazione e nelle forme del paesaggio che me li ricordava. C’è tutta una consapevolezza della cultura visiva che entra in gioco in quei momenti.

Nella mostra Altre Ecologie sono incluse immagini di due dei tuoi progetti. Partiamo dal più recente, Desolation Desert. Raccontaci come nasce.

Mi interessa l’estrazione del litio perché stiamo transitando molto rapidamente verso i veicoli elettrici. Anni fa guidavo una macchina diesel Volkswagen, perché veniva pubblicizzata come ecologica. Si è poi scoperto che la Volkswagen falsificava i dati, quindi il diesel era una specie di truffa. Ma questo non fa che sottolineare il fatto che serve un’alternativa ai combustibili fossili. E tuttavia, che prezzo paghiamo per questa alternativa? Il fatto è che non siamo abituati a pensarci, vogliamo solo una soluzione semplice. Il deserto di Atacama in Cile è circa un quarto delle dimensioni dello stato della California, è il deserto più alto, più secco e più sensibile del Pianeta ed è stato rapidamente mercificato nella corsa globale alle riserve di litio. Ho avuto la fortuna di ottenere una borsa di studio Guggenheim che ha finanziato il progetto e, quando ho iniziato a fare ricerche, mi sono accorto che nella stessa zona c’era anche l’estrazione del rame: credo che il Cile sia il secondo più grande esportatore di rame al mondo e l’estrazione di questo materiale ha una lunga storia in quella zona. Tra l’estrazione del litio e quella del rame, la dimensione del problema è semplicemente sconcertante.

The Mining Project è invece uno dei tuoi primi progetti.

Risale alla fine degli anni ’80, inizio degli anni ’90. Avevo già fotografato alcuni di quei siti in bianco e nero e decisi di tornarci per lasciare che quei colori spaventosi informassero il lavoro in modo diverso. Credo sia stato un vero punto di svolta per me come artista visivo far entrare quella complessità nel mio lavoro. Le fotografie ritraggono miniere a cielo aperto del Montana e dell’Arizona. Sono siti così tossici che non potranno mai essere bonificati. Ce n’è uno in particolare per cui la bonifica costerebbe più del valore di tutto il minerale che ne è stato estratto. Le aziende arrivano e, per decenni, fanno quello che fanno, senza molta supervisione. Hanno un incredibile potere di lobbying a Washington e le leggi sulle pratiche minerarie risalgono al 1880, quindi le aziende non hanno l’obbligo di mettere da parte fondi per la pulizia futura. Potrebbero fallire, essere vendute, se il prezzo del minerale scendesse le miniere potrebbero chiudere e, nel frattempo, c’è questo disastro ambientale che esplode nel territorio, come al rallentatore, ma alle aziende non è richiesto di prestarci attenzione.

Ti consideri un attivista?

Forse sì. Col lavoro che faccio cerco di portare le persone a pensare diversamente, consento a gruppi di pressione che chiedono un cambiamento politico di usare il mio lavoro, quindi in una certa misura lo sono, ma non è la mia priorità. Il lavoro lo faccio per me, ma poi può avere diverse applicazioni. Ci vado cauto con la parola attivista perché ci sono tante persone che fanno attivismo e lo fanno meglio di me. L’arte è un modo più sottile di affrontare il problema.

Più sottile ma a volte anche più intuitivo. Pensi che l’arte possa aiutare a tradurre, decodificare, le complesse problematiche ambientali e la scienza climatica?

Sì certo, ci sono tanti artisti che ora lavorano in quest’area in modo efficace e poetico. Lo trovo affascinante e incoraggiante. Quando ho iniziato a fare questo tipo di lavoro, a metà anni ‘80, la gente diceva: “Oh, quella roba ecologista andava di moda negli anni ’60, ora smettiamola”. Ma ovviamente non possiamo smetterla, la questione è più urgente che mai. Oggi sappiamo che bisogna affrontare il problema e il fatto che gli artisti se ne stiano occupando penso rifletta la criticità della situazione, ma è anche incoraggiante. E penso che ci sia sicuramente un pubblico per questo. Anche per l’arte che dialoga con la scienza. In questi giorni a Los Angeles apre una mostra di cui faccio parte dal titolo Out of Site: Survey Science and the Hidden West. È parte del programma PST ART: Art & Science Collide del Getty Center e raccoglie artisti, fotografi e non, che lavorano esattamente in questo ambito. Ci sono lavori interessantissimi. L’arte può informare la scienza, ma la scienza può informare l’arte. E penso che quando le due dialogano si ottengano le cose più interessanti.

Riferimenti e contatti

David Maisel official website

Copyright

Tutte le immagini © David Maisel

Questo articolo è parte della rassegna “Altre Ecologie – Quando l’Arte protegge il Pianeta“

Evento in partnership con “La Nuova Ecologia“