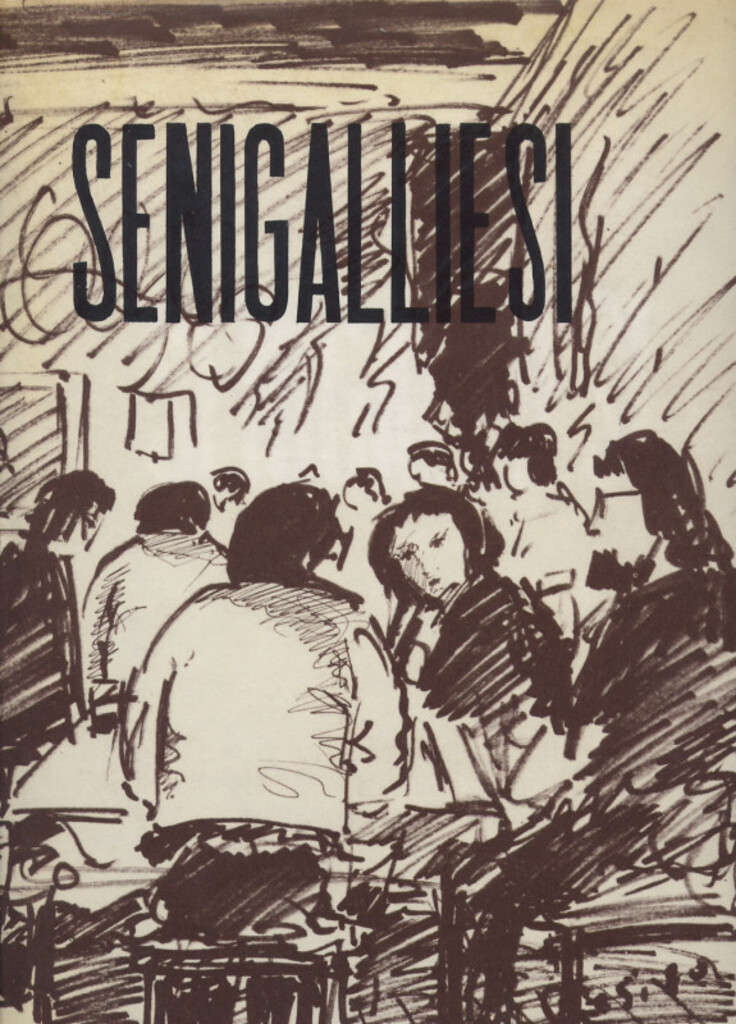

Ripercorrere il cammino di un artista attraverso il complesso del suo operare, è lo spunto migliore per conoscere la sua personalità: come abbia seguito la vocazione, la sua formazione, il processo di evoluzione che lo ha condotto ad esprimere la parte più intima, più sofferta, più urgente di se stesso.

Ogni pittore, scultore, musicista, fa la sua scelta che lo pone in un filone a lui più congeniale che è anche conseguenza diretta dell’ambiente dove è nato e spesso anche della sua stessa estrazione sociale.

William Senigalliesi non ha mai tradito il suo credo e il mondo che l’ha visto nascere e crescere, quel mondo popolare ricco di linfa umana, di piccole e grandi generosità conosciute e sconosciute, di ribellioni e anche di accettata sofferenza.

Ha lo studio-galleria, gestendosi da solo, come ama far risaltare, cioè senza intermediari di galleristi o mercanti d’arte, in quel di Porta “Cicca”, cioè corso di Porta Ticinese al numero civico 83, ambiente genuinamente e dolcemente nostalgico della Milano di una volta.

Si potrebbe dire di lui che è totalmente impregnato di rimpianto ambrosiano e lo stesso suo carattere gioviale, generoso e buono è ambrosiano.

Forse avrebbe potuto vivere con gli scapigliati.

Probabilmente avrebbe trovato tra loro il suo spessore di artista “bohémien”; ma potrebbe anche darsi che Senigalliesi tutto questo non lo accetterebbe oggi, se non altro perché la Scapigliatura milanese è passata come una ventata, splendida sì, ma sempre ventata irripetibile.

Infatti William Senigalliesi ci tiene ad essere lui soltanto, senza preoccupazioni di accostamenti, di confronti, di somiglianze, e tanto meno di nuovi e tanti “ismi” a cui la critica ricorre spesso nel tentativo di incasellare e classificare gli artisti contemporanei.

Egli preferisce essere definito pittore istintivo, osservatore attento e interprete della gente umile, della gente emarginata, delle baracche, delle osterie, dei vicoli, delle vecchie care case cadenti.

Tutto questo comunque non per un rimpianto fine a se stesso, o per pietismo deteriore, bensì per riproporre l’essenza umana, la bellezza in declino, il valore dell’amore per le cose umili, la solidarietà, ed esaltando, oltre a questi valori, anche la vita che è pur sempre bella e affascinante, la felicità e l’allegria di chi non ha nulla e per questo appunto non si preoccupa del domani.

William Senigalliesi è nato il primo novembre del 1926 a Sesto S.Giovanni, la città delle acciaierie e delle grandi officine, da famiglia operaia.

Quindi i primi contatti che ha avuto sono stati con gli operai dai quali ha assorbito il loro modo di vedere le cose dal basso, cogliendone quasi inconsapevolmente angosce, preoccupazioni, gioie e speranze sia individuali che collettive.

A quattordici anni il padre lo collocò quale apprendista presso le officine Marcili, ma più che fare attenzione alle istruzioni del capo-officina, il ragazzo osservava le fisionomie dei compagni, i loro vari atteggiamenti e schizzava, schizzava su ogni superficie che aveva a portata di mano, fin tanto che, stufo di rimbrotti, se ne scappò.

Con i suoi ex compagni di lavoro amava però incontrarsi fuori della fabbrica, per le strade o nelle osterie di periferia, giocare con loro a carte e insieme concludere le serate con l’ultimo goccio rimasto in fondo alla bottiglia.

A Sesto S.Giovanni dunque William Senigalliesi ha trovato l'”humus” per la sua vocazione artistica, la sua prima fonte di osservazione e di ispirazione che gli è rimasta addosso come una seconda pelle.

A diciassette anni viene a Milano e incontra casualmente quello che doveva essere il suo maestro, si può dire l’unico suo maestro: il pittore Riccardo Silvestri, con studio in Galleria del Corso.

Sarà lui ad avviarlo al ritratto, ma soprattutto gli insegnerà, portandolo con sé, a interpretare il paesaggio urbano in ” plein air ” e a cogliere e fissare velocemente movimenti e atteggiamenti di lavoratori nei cantieri…

Ierta Cappelletti Butti

Tratto dal volume: “Senigalliesi”

Ierta Cappelletti Butti

Milano