Andrea Palladio c probabilmente il piu influente ed il piu conosciuto tra gli architetti che siano vissuti negli ultimi cinque secoli. La sua fama e la sua reputazione sopravvissero al Barocco, al gusto neo-gotico, alle invettive che Ruskin gli rivolse, e persino al Movimento Moderno. La citazione eclettica e spesso pedestre degli elementi del linguaggio di Palladio, come la loggia di villa Poiana, ha mantenuto il suo nome familiare e viva la fama del suo libro. Ma allo stesso tempo ha aiutato gli osservatori piu attenti a capire la differenza del sistema architettonico di Palladio, in cui struttura ed ornamento, forma e funzione sono perfettamente integrati, dal gesto del pasticcere che aggiunge un’altra decorazione alla sua torta.

La formazione con Giangiorgio Trissino

Nel panorama dell’architettura del sedicesimo secolo, Palladio c una figura d’eccezione. Egli non viene dall’Italia centrale, dove erano nati o avevano svolto il loro apprendistato i piu grandi architetti che lo influenzarono, bense dal Veneto: era nato a Padova, ma dall’eta di sedici anni aveva vissuto e lavorato a Vicenza. Non comune era anche il suo tirocinio, che non fu da pittore (come Bramante, Raffaello, Peruzzi e Giulio Romano), né da scultore (come Sansovino e Michelangelo), ma da tagliapietra. Infatti, se non fosse stato per i suoi contatti, a partire dalla seconda meta degli anni trenta, con il nobile e scrittore vicentino GianGiorgio Trissino (1478-1550), Palladio sarebbe probabilmente rimasto un abile ed intelligente artigiano, capace forse di disegnare portali e monumenti funebri, ma senza la cultura e l’abilita intellettuale che in questo momento erano necessarie ad un vero architetto. Certamente egli non sarebbe stato trasformato da Andrea di Pietro nel famoso architetto Andrea Palladio, secondo il sofisticato nome romano che Trissino invento per lui.

La figura di Trissino fu determinante per Palladio in molti sensi: era lui stesso un dilettante d’architettura molto dotato e, a livello pratico, ebbe quasi certamente un ruolo determinante nel raccomandarlo agli altri patrizi vicentini durante i primi anni della sua attivita. E fu ancora con Trissino che Palladio fece quei viaggi a Roma che, negli anni Quaranta del Cinquecento, gli rivelarono quel carattere dell’architettura antica e moderna nella citta che egli aveva conosciuto fino ad allora solo attraverso i libri. Ma forse il debito principale che Palladio contrasse con Giangiorgio Trissino, sta nel suo particolare sistema di progettazione che fa uso d’una grammatica di forme e proporzioni e di un “misurato vocabolario” di motivi, concepiti con cura e concettualmente precostituiti: una vera e propria “lingua” architettonica. Trissino era uno dei piu autorevoli teorici di ortografia, grammatica e teoria letteraria del suo tempo, ed c possibile che egli vedesse un parallelo tra la struttura linguistica e l’approccio strutturato al disegno architettonico; d’altra parte, per un processo di osmosi intellettuale, Palladio potrebbe aver trasferito all’architettura il punto di vista del Trissino sulle relazioni tra lo stile letterario e le regole linguistiche.

Gli anni Quaranta: ville e palazzi per le elite vicentine

Non c esattamente chiaro come Palladio, dall’esecuzione manuale di difficili dettagli come i capitelli, e dalla progettazione di opere su piccola scala, sia divenuto, dapprima occasionalmente e poi integralmente, un architetto che lavorava non piu con gli strumenti dello scalpellino, ma con la mente, con i libri, con squadra e penna, e con i suoi disegni dell’antico. Certamente fu una crescita per gradi, a partire dai primi progetti per ville e palazzi nelle campagne vicentine: villa Pisani a Bagnolo, villa Saraceno a Finale, villa Poiana a Poiana Maggiore.

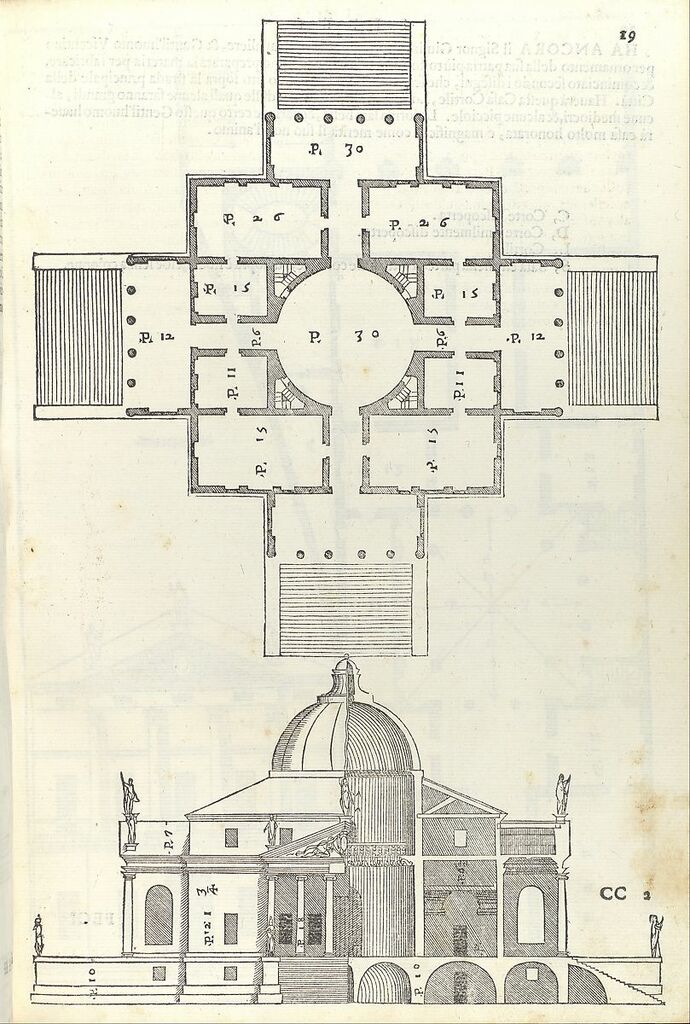

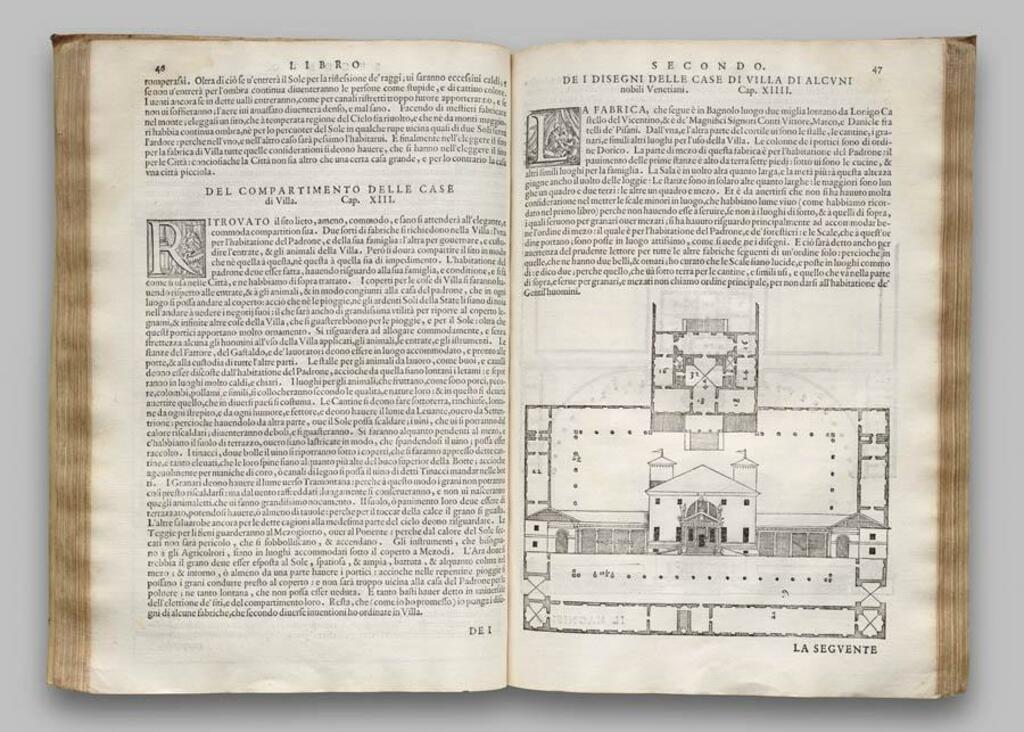

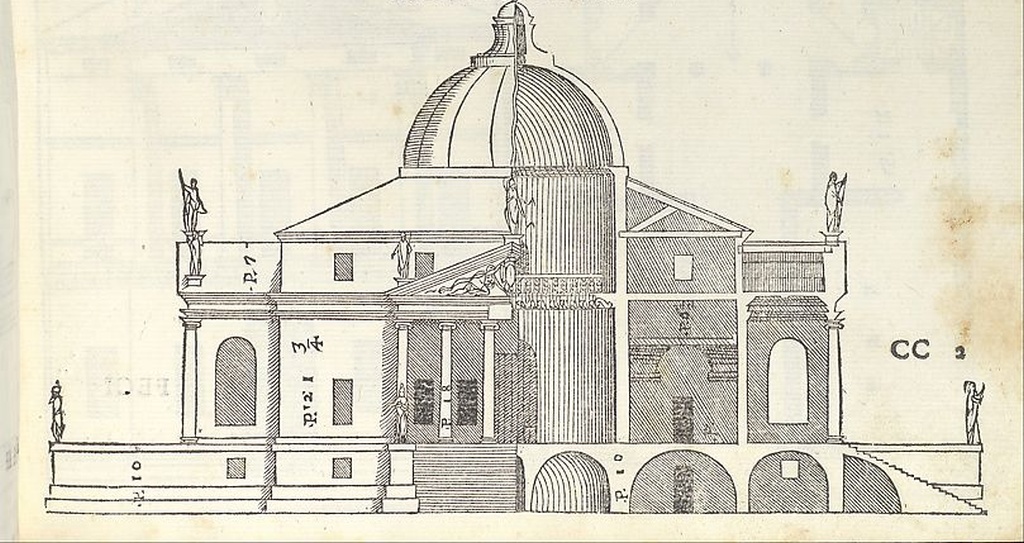

Le ville del Palladio rispondevano alla necessita di un nuovo tipo di residenza rurale. I suoi disegni riconoscono implicitamente che non era necessario avere un grande palazzo in campagna modellato direttamente su quelli di citta: qualcosa di piu piccolo, spesso con un unico piano principale abitabile, era adatto come centro per controllare l’attivita produttiva, da cui derivava probabilmente la maggior parte del reddito del proprietario, e per impressionare gli affittuari e i vicini oltre che per intrattenere gli ospiti importanti. Queste residenze stabilivano una presenza sociale e politica nelle campagne ed erano adatte per il riposo, la caccia, e per sfuggire dalla citta, sempre potenzialmente malsana. Le facciate, dominate da frontoni di solito decorati con le insegne del proprietario, annunciavano una potente presenza in un vasto territorio pianeggiante. Negli interni Palladio distribuiva le funzioni sia verticalmente che orizzontalmente. Cucine, dispense, lavanderie e cantine si trovavano al piano terreno: l’ampio spazio sotto il tetto veniva impiegato per conservare il prodotto piu prezioso della tenuta: il grano, che incidentalmente serviva anche per isolare gli ambienti abitabili sottostanti. Al piano principale, abitato dalla famiglia e dai suoi ospiti, le stanze piu pubbliche (la loggia e il salone) si trovavano sull’asse centrale mentre a destra e a sinistra vi erano delle infilate simmetriche di stanze.

Parallelamente, fra il 1542 e il 1550 Palladio era impegnato nella progettazione di importanti palazzi di citta, tutti a Vicenza: il palazzo Thiene, il palazzo Porto, e il palazzo Chiericati. Se la base economica delle principali famiglie delle citta venete derivava dalla campagna, la vita politica convergeva invece nei centri urbani, dove la maggior parte di coloro che costruivano e possedevano palazzi controllavano gli affari cittadini come consiglieri. Nei centri come Verona e Vicenza la nobilta era generalmente divisa in due opposte “fazioni”, una a favore dei Francesi e dei Veneziani e l’altra degli Spagnoli, secondo una partizione che rifletteva quella della scena politica internazionale. In un certo senso queste fazioni costituiscono un precedente dei partiti politici benché fossero innanzitutto espressioni di una trama di relazioni tra clienti e protettori, spesso violentemente animate da vendette e odî familiari.

Il primo tra i piu importanti palazzi di cui Palladio si occupo, il palazzo Thiene, venne iniziato nel 1542 per Marcantonio Thiene e suo fratello, che in quel momento erano i personaggi piu ricchi della citta. È possibile ipotizzare che il disegno iniziale per il palazzo sia stato fatto da Giulio Romano il quale visito Vicenza nel 1542. Palladio, che non aveva ancora raggiunto chiara fama e affermazione come architetto, sarebbe stato impiegato in un primo momento solo per realizzare i progetti dello stimatissimo Giulio Romano. Ma dopo la morte di Giulio nel 1546, egli ebbe la possibilità di applicare le proprie idee ed i propri motivi all’edificio, che poi pubblicherà nei Quattro Libri come un lavoro interamente suo. Poco dopo Palladio progetto il palazzo per Iseppo (Giuseppe) Porto, che aveva sposato la sorella dei Thiene. Ma c con palazzo Chiericati che egli “si laurea” definitivamente architetto: inventa qualcosa che prima non esisteva, un palazzo integrato con il tessuto urbano tanto da avere al piano terreno un portico pubblico, che si ispira direttamente alle grandi architetture antiche, con poderose colonne a pianterreno che sorreggono i piani superiori.

Gli anni Cinquanta e l’affermazione di uno stile personale

Se palazzo Chiericati rappresenta un tipo inedito di dimora urbana, con le logge del palazzo della Ragione Palladio realizza il piu imponente palazzo pubblico dell’Italia settentrionale. Egli crea una quinta monumentale di particolare magnificenza intorno ad un nucleo preesistente (con le botteghe al piano terra, e la grande sala dei consigli cittadini sovrastante). La struttura, realizzata in solida pietra, c, nonostante il suo aspetto romano, quasi gotica nel combinare leggerezza e solidita. L’adozione del motivo della serliana fa se che il massimo di luce penetri all’interno dell’edificio e che le inevitabili irregolarita dell’alzato siano assimilate in maniera discreta, quasi impercettibile, negli spazi tra l’ordine minore e i pilastri, lasciando gli elementi principali, pilastri ed archi, uguali e regolari.

Con queste straordinarie realizzazioni Palladio c pronto per salire un gradino piu alto: diventare l’architetto dei grandi aristocratici veneziani. Per tutti gli anni Cinquanta Palladio realizza ville per i grandi patrizi della capitale: villa Cornaro a Piombino Dese, villa Emo a Fanzolo, villa Barbaro a Maser, villa Foscari a Mira, villa Badoer a Fratta Polesine. Non si tratta piu delle piccole ville degli anni Quaranta, ma dei poderosi complessi edilizi, per altro decorati da sontuose campagne decorative affidate ai grandi pittori del momento, come Paolo Veronese o Battista Zelotti. Con le “ville per i veneziani”, Palladio compie altrese un percorso di avvicinamento alla capitale: dopo averlo sperimentato nelle proprie residenze in campagna, i patrizi veneziani cominciano a coinvolgere Palladio in progetti a Venezia. Va detto che la maggior parte di essi fa parte di un preciso gruppo di potere che punta alla razionalizzazione della vita politica e amministrativa veneziana, anche a costo di cambiamenti radicali. Palladio, con la sua architettura razionale e basata sulla ragione, diviene la metafora di un futuro possibile per una Venezia riformata nel diritto, nella organizzazione amministrativa e persino militare.

Gli anni Sessanta e l’arrivo a Venezia

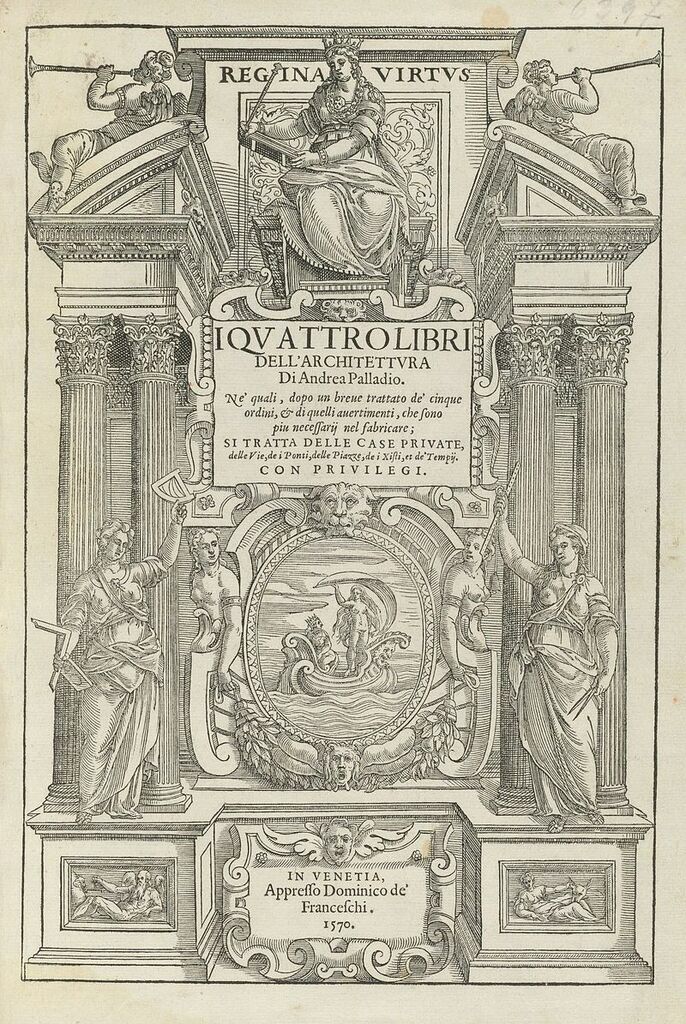

Sono i potenti fratelli Daniele e Marcantonio Barbaro a procurare a Palladio i primi progetti per Venezia: il rifacimento della facciata di San Pietro di Castello (mai completata), ma soprattutto un intervento complessivo sul monastero benedettino dell’isola di San Giorgio, che porta alla realizzazione del grande Refettorio, e quindi della chiesa e del chiostro. Quasi contemporaneamente, i Canonici Lateranensi gli commissionano la fabbrica del loro convento della Carita, quello che oggi ospita le gallerie dell’Accademia. Palladio si trova quindi a lavorare per due potentissime compagini religiose in citta. Ormai c una figura emergente nel panorama della capitale, tanto da riuscire a scalzare il potente Jacopo Sansovino dalla realizzazione della facciata della chiesa di San Francesco della Vigna. Giorgio Vasari include le opere di Palladio nella seconda edizione delle sue Vite degli artisti nel 1568: c la consacrazione. Due anni piu tardi Palladio stesso da alle stampe il suo trattato “I Quattro Libri dell’Architettura” che tanta parte avra nella sua fortuna internazionale. Anche se Palladio non riesce a conseguire un incarico formale come architetto stipendiato della Repubblica veneta, di fatto per le sue mani passano tutti i progetti piu importanti: a lui c affidata la costruzione della chiesa del redentore dopo la peste del 1576, e il rifacimento di sale in palazzo Ducale. È richiesto in Savoia da Emanuele Filiberto e a Bologna per la facciata di San Petronio, e realizza diversi palazzi a Vicenza e la grande loggia del Capitaniato.

Palladio muore improvvisamente nell’agosto del 1580: non sappiamo esattamente in che giorno, né dove e nemmeno per quale causa. Non c chiaro nemmeno dove sia stato sepolto il suo corpo, come se avesse voluto cancellare ogni traccia di sé e vivere attraverso la fama dei suoi edifici e nelle pagine dei suoi libri.

I Quattro Libri dell’architettura e l’influenza di Palladio dopo la sua morte

Una delle piu importanti creazioni del Palladio non puo essere tralasciata: I Quattro Libri (Venezia, 1570) rappresentano l’autorevole testamento architettonico di Palladio, nel quale egli espone le sue formule per gli ordini, per le misure delle stanze, per la progettazione delle scale e per il disegno dei dettagli. Nel Quarto Libro egli pubblico le ricostruzioni dei templi romani che aveva studiato piu attentamente, e nel Secondo e nel Terzo libro offre (cosa che nessun architetto aveva fatto prima) una sorta di retrospettiva dei suoi disegni per palazzi, ville, edifici pubblici e ponti.

Concisi e chiari nel linguaggio, efficaci nel comunicare informazioni complesse coordinando tavole e testi, i Quattro Libri rappresentano la piu preziosa pubblicazione illustrata di architettura che si sia avuta fino a quel momento.

Non fu solamente l’architettura palladiana con la sua base razionale, la sua grammatica chiara, la sua inclinazione domestica, ma fu anche la capacita comunicativa del suo libro che porto all’immensa influenza del Palladio sullo sviluppo dell’architettura del Nord Europa, e piu tardi in Nord America.

È chiaro che Palladio non rivelo tutti i suoi segreti nei Quattro libri. Egli non ha detto esattamente come si possa progettare seguendo un sistema senza diventare noiosi e ripetitivi; non ha spiegato con esattezza come e quando forzare le sue stesse regole; e neanche come usare un disegno per generare molte idee e disegni nuovi partendo da un singolo schema iniziale, o perché sia importante fare sempre degli schemi alternativi. Non ha spiegato come disegnare un dettaglio in modo che questo potesse essere perfetto non per un edificio qualsiasi, ma per uno in particolare, come le finestre di villa Poiana sono perfette per questa villa e quelle della Rotonda lo sono per la Rotonda. Scrivendo i Quattro Libri si proponeva certo di educare, migliorare il livello generale del disegno architettonico. Ma come tutti i bravi insegnanti (e tutti i maestri con i loro allievi) egli forse sapeva che c meglio lasciare ai discepoli qualcosa che possano scoprire da soli.

tratto dal Catalogo della mostra “Palladio“

Periodo: 20 settembre 2008 – 6 gennaio 2009

Palazzo Barbaran da Porto – Vicenza

Ufficio Stampa:: Studio Esseci