di Teresa Lanna.

Non è tanto il mezzo fotografico, ma come lo si usa. Ciascuno, infatti, può imparare una tecnica, ma è il contributo personale, la propria cifra stilistica, a fare la differenza. Un concetto, questo, che vale per tutti i campi del sapere: dalla scienza alla scrittura; dall’arte alla medicina, e così via. “Innovare” è l’imperativo categorico; sperimentare ogni volta linguaggi nuovi, senza mai ripetersi, riuscendo, in tal modo, a stupire.

Come ha fatto, e continua a fare, il fotografo Gian Paolo Barbieri. Egli, infatti, sin dal principio della sua carriera, ha totalmente innovato l’impostazione della fotografia di moda attraverso un uso sofisticato della luce e soluzioni rivoluzionarie per l’epoca, portando, ad esempio, la donna fuori dallo studio fotografico, oppure utilizzando l’uomo come modello per la prima volta nella storia di “Vogue”.

“È molto importante avere la passione; se non hai quella sei finito”. Questa frase è senza dubbio emblematica per descrivere un fotografo dal volto umano, come quello dei suoi infiniti ritratti realizzati. Tanti i personaggi famosi che lo stimano e che apprezzano il suo lavoro. Tra questi, gli stilisti Dolce & Gabbana, che di lui affermano: “Ci sono dei fotografi che sono intoccabili; se dici Gian Paolo Barbieri, hai detto tutto”.

Nato a Milano nel 1935, da una famiglia di grossisti di tessuti, è affascinato, sin da piccolo, dal cinema noir americano degli anni quaranta e cinquanta. Sarà proprio questa passione a spingerlo a trasferirsi a Roma, dove entrò subito in contatto con attori e registi, primo fra tutti Luchino Visconti, ed a scattare, per mantenersi, fotografie ad aspiranti giovani attori e dive. Deluso da questo ambiente, rientrò a Milano, per partire di nuovo, di lì a poco, per Parigi, convocato ad un colloquio di lavoro come assistente di Thomas Kublin, fotografo di “Harper’s Bazaar”. Era il 1964; lo stesso anno in cui, a Milano, aprì il suo primo studio fotografico, iniziando a pubblicare i primi servizi fotografici su “Novità”, rivista che dal 1966 diventerà “Vogue Italia” ed a seguire sulle edizioni americana, tedesca, francese di Condè Nast.

Lavorando con i principali stilisti, tra i quali Armani, Valentino, Saint Laurent, Versace, Dolce & Gabbana e Ferrè, e ritraendo icone come Verushka, Iman, Audrey Hepburn, Jerry Hall, Pat Cleveland ed intessendo con alcune modelle, come Isa Stoppi, Benedetta Barzini, Marina Schiano, Marpessa, veri e propri sodalizi creativi, Barbieri divenne, ben presto, uno dei più grandi fotografi di moda a livello internazionale. Nel 1968, la rivista “Stern” lo classificò come uno dei quattordici migliori fotografi di moda al mondo.

Malgrado l’enorme fama raggiunta a livello mondiale, però, alla fine degli anni ’80 Barbieri sentì il bisogno di allontanarsi e partire per esplorare paesi lontani e conoscere da vicino altri popoli. Senz’altro incise, su questa decisione, il cambiamento delle scelte artistiche operate da “Vogue Italia”, con l’arrivo di Franca Sozzani ed il maggior spazio dato ai fotografi stranieri, insieme alla necessità di ritrovare sé stesso attraverso il contatto con la natura.

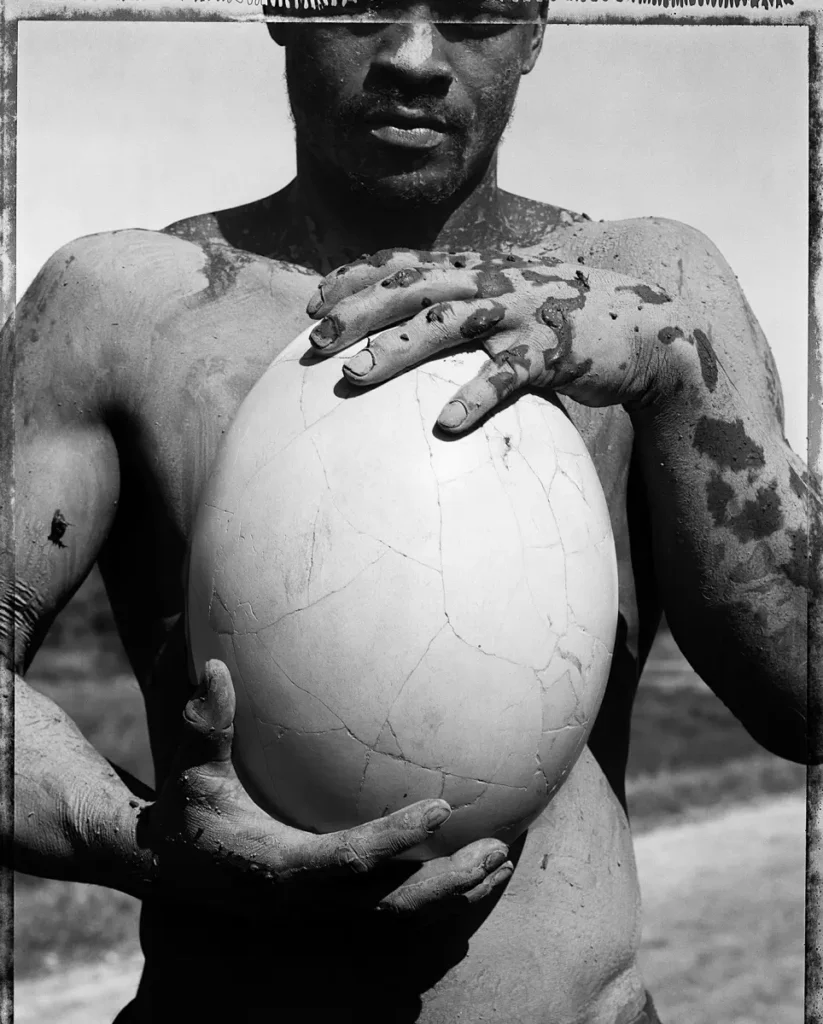

Rifugiandosi nei mari del Sud, approfondì lo studio delle popolazioni locali, dando vita a vere e proprie esplorazioni fotografiche che confluirono in tre volumi: Madagascar del 1997, Tahiti Tattoos del 1998 ed Equator del 1999.

A metà fra reportage, etnofotografia e fotografia di moda, Barbieri, cercando la verità di quei luoghi, ha creato immagini iconiche memorabili, immortalando uomini, donne, bambini, ai quali si avvicinava con discrezione, cercando di coglierne l’interiorità.

A partire dagli anni duemila, Barbieri ha iniziato una ricerca sul tema del nudo e dell’erotismo, in cui anche il corpo, soprattutto quello maschile, viene concepito come uno strumento per investigare l’anima. Questa indagine è confluita in due libri: Skin del 2015 e Dark Memories del 2013, uno dei testi più importanti e avversati della storiografia fotografica del nostro tempo.

Abbiamo avuto modo di intervistare Gian Paolo Barbieri in occasione della mostra “Fuori dal tempo”, presso la Galleria “Al Blu di Prussia”, a Napoli. In esposizione, diciotto grandi immagini in bianco e nero e ventiquattro polaroid, gran parte delle quali inedite e che sono parte integrante del percorso narrativo iniziato dall’artista negli anni novanta. Le foto sono tratte dalla “Trilogia del mare“, ossia tre libri, editi da Taschen, che Barbieri realizzò alla fine degli anni novanta, nel corso dei suoi viaggi in Polynesia, alle Seychelles e in Madagascar.

[Teresa Lanna]: Partiamo dal titolo dell’esposizione a Napoli: come mai la scelta di “Fuori dal tempo”?

[Gian Paolo Barbieri]: Il titolo è stato scelto insieme alla curatrice Maria Savarese; è stata una sua idea che ho accolto con molto entusiasmo. Quando ho intrapreso i progetti nei mari del sud, entrando a contatto con la gente del luogo, ho sempre cercato di raccontare tutto ciò che era racchiuso negli sguardi che incrociavano il mio; sentivo la necessità di far vivere in eterno quei luoghi attraverso coloro che li rendevano Vita.

Lei nasce a Milano, da una famiglia di grossisti di tessuti dove, proprio nel grande magazzino di suo padre, acquisisce le prime competenze utili per la fotografia di moda. Ci racconta questi primi passi della sua carriera?

Non avevo mai pensato di fare il fotografo, né ho mai studiato fotografia; la mia aspirazione più grande era diventare attore. La fotografia, però, accompagnava sempre le mie giornate impegnate al rifacimento delle pièce teatrali, dei romanzi o del cinema insieme al “Trio”, gruppo fondato da me e dai miei amici. Sperimentavo l’utilizzo della luce e cercavo di imitare ciò che vedevo nel cinema noir. Poi, sono andato a Roma perché sognavo di fare cinema. Per guadagnarmi da vivere facevo le foto alle starlette di Cinecittà e la sera sviluppavo le pellicole nella pensione dove soggiornavo. Qualcuno, poi, vide i miei scatti; in particolare, Gustave Zumsteg, proprietario di Abraham Tessuti. Conosceva mio padre; mi chiese di fargli vedere le fotografie e, nonostante le considerassi totalmente amatoriali, gliele feci vedere. Mi disse: “Tu hai una sensibilità pazzesca e sei tagliato per fare la fotografia di moda”. Rimasi sorpreso; non sapevo neanche cosa fosse la moda. In Italia non esisteva ancora; le riviste compravano dei servizi fotografici già pronti, confezionati dalla Francia. Così, rimasi con questa idea nella testa che mi fece tornare a Milano con la voglia di iniziare a lavorare nella fotografia di moda. Il caso volle che ricevetti una lettera che comunicava di presentarmi alle 11 del mattino di qualche giorno dopo a Parigi, da Tom Kublin, fotografo che lavorava per Harper’s Bazaar America, a cui avrei fatto da assistente per fare le collezioni. Sono stati i venti giorni più duri della mia vita, dove ho imparato, però, tutto sulla fotografia e sulla moda.

Il cinema noir americano le diede la possibilità di capire come le attrici potessero risultare così belle illuminate da una luce tutta particolare che le rendeva ancora più affascinanti. Possiamo dire che ora la luce ‘artigianale’ di una volta è stata completamente sostituita dai filtri del digitale?

Ho sempre considerato come unica vera luce quella del sole, tanto che, negli anni ’80, la Balkar, azienda che produceva luci per la fotografia, chiese a dei fotografi di realizzare un progetto per la luce perfetta. Così. progettai il mio sole, che tuttora utilizzo nel mio studio. Ne esistono tre prototipi: uno è in Germania, uno negli Stati Uniti e l’altro da me. Il digitale ha reso più pratica e veloce la realizzazione delle campagne e dei servizi fotografici, ma alla base vi sarà sempre la preparazione di un set che non lascia nulla al caso, e con questo intendo il posizionamento e la scelta della tipologia di luce, che sia flash o luce continua. La presenza di un corpo umano ritratto in un servizio necessiterà sempre di illuminarlo “artigianalmente” prima dell’intervento digitale.

Nel 1964, a Milano, lei apre il suo primo studio fotografico, dove comincia a lavorare nella moda. Quali sono state le commissioni più richieste da parte dei suoi clienti?

Iniziai per la Naka, maglieria di un mio amico, Ezio Casalino. Poi, arrivarono le richieste dalle nobil donne della “Milano bene” che mi cercavano per essere ritratte. Da lì a poco iniziai a lavorare per le riviste più importanti dell’epoca, Linea Italiana e Novità che poi venne acquistato da Condè Nast e divenne Vogue Italia per cui realizzai la prima copertina nel 1965.

Lei ha collaborato con importantissime riviste, nazionali ed internazionali; ci racconta di qualche modella che, per caratteristiche particolarmente espressive del volto, amava fotografare?

Beh, devo dire che ho avuto l’onore di lavorare con le donne più belle di sempre, e non parlo soltanto di bellezza esteriore, ma soprattutto di bellezza interiore. È qualcosa che emergeva attraverso ogni scatto, sempre in maniera diversa, rendendolo magico e svelando uno dei meravigliosi segreti che ciascuna di loro portava con sé. Tra le più particolari sicuramente c’è Mirella Petteni, ma anche Marina Schiano; bellezze strane, non perfette, perché la bellezza risiede nell’animo.

Lei ha compiuto diversi viaggi in giro per il mondo, che hanno dato vita a meravigliosi libri fotografici. C’è un posto del cuore, dove si è sentito come a casa?

Sono sempre stato attratto dall’acqua. È un elemento che è stato presente fin da piccolo nella mia vita. Grazie al lavoro che facevo, grazie alla moda in generale, mi è stato possibile conoscere ed esplorare magici luoghi e al tempo ancora inesplorati, dove l’acqua era uno degli elementi fondamentali, come le Seychelles, il Madagascar e la Polinesia.

La prima volta che arrivai alle Seychelles, uno dei luoghi a cui sono più legato, era l’anno dell’Indipendenza; esattamente, il 1976. Fui inviato lì per un lavoro commissionato da Vogue Paris; un reportage su ciò che stava accadendo, sui cambiamenti storici che quelle isole stavano vivendo, mantenendo però un focus sul fashion.

Fin da quella volta me ne innamorai: trovai le isole meravigliose, la gente cordiale, la natura fantastica… In definitiva, riuscii a trovare la mia pace interiore. La gente era felice, viveva di pesca e di tutto ciò che quelle terre offrivano, ed io mi trovavo bene tra quelle persone.

Fu proprio in quei luoghi che nacquero vari progetti fotografici; ogni dettaglio di quelle isole era fonte di ispirazione e pretesto per scattare.

C’è Equator, Silent Portraits, Madagascar; progetti che sono nati dopo aver raccolto un cospicuo numero di scatti. A me piaceva fotografare e la voglia principale di scattare nasceva da un profondo bisogno di ritrovare me stesso.

Cosa non deve fare un fotografo per non essere banale?

Ho sempre perseguito ciò che amavo; seguivo le mie passioni e i miei sogni, non ponendomi troppe domande sul futuro. Poi, a un certo punto, mi sono reso conto che le mie foto piacevano; forse il segreto è proprio quello di arricchirsi di ciò che amiamo e non si correrà mai il rischio di cadere nel banale.

Al Blu di Prussia lei espone per la prima volta a Napoli in ambito istituzionale, grazie ad una collaborazione tra la Fondazione Mannajuolo e la Fondazione Gian Paolo Barbieri che, dal 2016, lavora alla conservazione, tutela, gestione, archiviazione e catalogazione dell’immenso patrimonio artistico del suo fondatore. Com’è nata l’idea della Fondazione?

Ad un certo punto della mia vita, grazie al mio collaboratore, Emmanuele Randazzo, ora Direttore delle Fondazione, ho realizzato quante fotografie avessi scattato e ho sentito la necessitàdi dare un senso a tutto ciò, lasciando un contributo per il futuro della nostra storia. È così che ho deciso di dar vita alla Fondazione. È nata per divulgare un patrimonio artistico costituito nell’archivio, che custodisce più di 1.000.000 di scatti: tra negativi e positivi, 3200 polaroid, più di 2800 opere vintage, oltre ad innumerevoli pubblicazioni, sculture e dipinti, rendendo accessibile al pubblico uno strumento di ricerca molto potente che va dagli anni ’60 ad oggi.

L’attività della Fondazione ha come scopo principale la conservazione, la gestione e la promozione dell’archivio, divulgandone la cultura fotografica, fortemente legata alla storia della moda italiana, ma non solo; infatti, l’archivio è testimone di oltre sessanta anni di storia dell’Italia, della sua cultura e della sua società.

Grazie al lavoro che stanno facendo da anni i miei collaboratori con l’Archivio, occupandosi della sua digitalizzazione che vedrà come risultato la realizzazione di un archivio online, spero non vada persa la testimonianza di un’evoluzione che c’è stata sia nella fotografia che nella moda, di cui anche io ho fatto parte.

Vorrei tramandare la conoscenza e la consapevolezza culturale grazie alla quale un lavoro può diventare un capolavoro.

Cosa consiglierebbe ad un giovane che voglia diventare un fotografo di moda?

Occorre accrescere tanto la propria cultura, avere un occhio critico e non lasciarsi influenzare dai canoni dettati dagli stereotipi che sovrastano questo mondo. È necessario far emergere una propria personalità e questo avviene soltanto se si impara a guardare il mondo da molteplici punti di vista, elaborando poi il proprio personale pensiero.

Dovendo scattare una foto nel capoluogo partenopeo, quale scorcio, luogo, monumento o quartiere sceglierebbe, e perché?

Mi piacerebbe raccontare la Napoli sotterranea, ma, in realtà, più che un luogo mi piacerebbe raccontarla attraverso i volti e gli sguardi della gente che la rende viva, perché sono loro stessi la città.

Sito Ufficiale di Gian Paolo Barbieri e della Fondazione Gian Paolo Barbieri

Immagine in evidenza: © Gian Paolo Barbieri – Richiamo della conchiglia, Tahiti_1989 (part.)