di Mariateresa Zagone.

Carmen Cardillo è una presenza discreta e silenziosa nell’attuale panorama della fotografia italiana, le sue osservazioni, i suoi scatti e una sensibilità fortemente lirica e meditativa la fanno spettatrice di situazioni mai urlate in cui la percezione si dilata in un tempo che si prende il tempo di scorrere senza fretta.

Le sue fotografie tendono a restituirci soprattutto quel senso di scoperta iniziale, di rivelazione nato dall’incontro con un luogo, con un non luogo o con se stessi. Nei suoi variegati progetti può rivivere allora un segreto di famiglia, può prendere forma il ricordo, ci si può immergere in un luogo “altro”, in una soffitta dove gli oggetti accumulati non sono altro che memorie di carta; oppure ci si può rispecchiare tramite autoritratti in forma di origami non finiti che svelano nuove sagome in cui l’immagine si frammenta, in cui le ombre tra le pieghe della carta diventano volumi, corpi, a similitudine dei nostri corpi fisici e psichici, piccole parti dell’io, della nostra identità che prende forme diverse ogni volta e in ogni situazione.

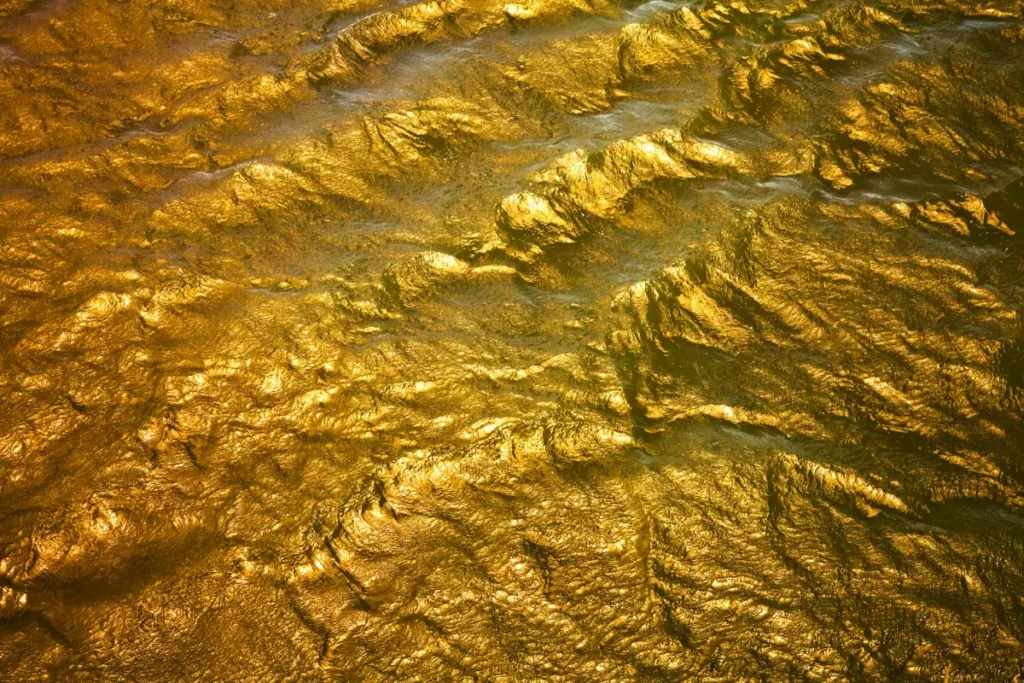

Questa la poetica della Cardillo, poetica del frammento e dell’equilibrio instabile che, nell’intimità dell’anima fotografica, diviene il fil rouge di ogni progetto in cui, appunto, si epifanizzata la precarietà del bilanciamento fisico ed emotivo del vivente, come quando affronta il tema del paesaggio, in particolare di quello dell’Etna.

Qui l’artista concentra il suo obiettivo sulla vegetazione, segnatamente sulle betulle che abitano, sin dall’era glaciale, la terra nel versante nord del vulcano soffermandosi sui dettagli anatomici delle piante, sui nodi e sull’epidermide delle cortecce.

Si rafforza così, attraverso una visione ravvicinata, la similitudine tra il mondo vegetale e quello umano, disorientando l’osservatore attraverso il gioco ambiguo dell’identità che, umana animale o vegetale, resta il cuore di ogni scatto col il suo stare al mondo nella contraddizione del presente, costantemente in bilico tra il rischio di annientamento e la capacità di resilienza insita nella vita.

E’ il perenne cambiamento dell’identità che si altera e modifica nel tempo.

L’intervista

[Mariateresa Zagone]: Tu nasci come pittrice, quando e perchè hai incontrato la fotografia?

[Carmen Cardillo]: L’incontro con la fotografia non è stato dei più duttili. Studiavo in Accademia, volevo dare il massimo e facevo revisioni costanti, ma seppur Carmelo Nicosia mi dicesse che potevo sostenere l’esame. Per me c’era qualcosa che mancava. Sentivo di non aver talento, a differenza di altri miei colleghi di allora. Un giorno Carmelo mi disse che il problema, non era la tecnica, ma era la luce. Finalmente mi chiesi quale fosse la luce che potesse corrispondere ai luoghi che fotografavo e forse la trovai. C’è di più, nel tempo la fotografia mi permetteva una libertà espressiva che in pittura non trovavo. Quel professore nel lontano 1998 mi fece comprendere l’idea progettuale. Era come se mi dicesse ti ho capito, sii libera da estetica e stile. Ancora oggi questa lezione per me è basilare. La fotografia mi interroga ed è per me un constante enigma. Sembri per un attimo possederla e sfugge di continuo.

Ricordi il primo autoritratto che hai scattato?

Dovevo presentare un curriculum, era l’anno 2000 e non c’erano gli smartphone. Ricordo che mi truccai, mi posizionai davanti un enorme specchio, presi la fotocamera, guardai nel mirino, misi a fuoco sulle piastrelle dietro di me, mi spostai leggermente, e scattai. Non mi ero vista nell’inquadratura, mi ero immaginata, ed avevo assunto una posizione molto seria. Dovevo aspettare di sviluppare il rullino, per capire se tutto era andato per il verso giusto. Avevo fotografato alla ceca, con la mente. Una volta sviluppato il rullino c’era l’espressione giusta, volevo apparire fiera, sicura, l’autoritratto era stato una sorta di autocoscienza. Usai quell’autoritratto per una mostra che feci per la biennale dei giovani artisti europei a Sarajevo.

Cosa vedi quando fotografi te stessa?

Mi sento molto diversa da come appaio e questo mi ha ispirato molto, continua a farlo. Credo che l’apparenza delle cose del mondo sia solo uno strato superficiale, che a volte ci protegge, altre volte ci condanna allo sguardo insano degli altri. Nella fotografia social ad esempio, c’è una componente effimera, che intralcia, che ci porta ad una sola dimensione, che non ci permette di andare oltre. Chi sa vedere con la mente, chi entra nell’essenza del mondo, dentro l’impermanenza, la temporalità o l’atemporalità, può davvero comprendere. Forse è più semplice fare un esempio. Ero da poco diventata madre quando realizzai alias self-portraits. In quel periodo tutti mi dicevano di godermi quel momento, ma io mi sentivo messa da parte, e piena di responsabilità verso la mia famiglia. Presi un ritratto realizzato a Milano, dove la pupilla aveva la forma quadrata del banco ottico, lo ristampai in fotocopia diverse volte e lo piegai in tante forme diverse. Per me in quelle forme ci sono io, quelle ombre sono il mio corpo, con i miei sogni e le mie debolezze, ma credo che parli in generale di tante donne e di come ci sentiamo.

Qual è il valore terapeutico della fotografia?

L’automatismo tecnico della fotografica è il risultato di secoli di sapere e ciò certamente ha risvolti molto interessanti ed ampli. Però come tutta l’arte, la fotografia consente di visualizzare il sentimento, estrarlo da te ed osservalo. Dopo puoi farci ciò che vuoi, puoi superarlo, straparlo o abbracciarlo, seguirlo.

È vero che l’input di un’opera è sempre autobiografico?

Non credo sia così, Ugo Mulas realizza le verifiche che hanno come soggetto la fotografia, non la sua malattia. L’ incombenza è la ricerca artistica, altre volte la sperimentazione che ti porta su altre rotte.

Un’opera che vorresti avere, da collezionista, e perché?

Ce ne sarebbero diverse! Ma se fossi un collezionista punterei tutto sui fotografi italiani.

Ad ispirarti, influenzarti, illuminarti ci sono letture particolari?

Costantemente, di recente ho riletto il libro “il gesto e la traccia” di Sergio Giusti.

Un artista con cui avresti voluto realizzare un progetto a quattro mani.

Ho conosciuto Alfio Bonanno della Art Nature, con lui.

Quale credi sia il compito di una donna-fotografa oggi?

Le stesse di quelle di un uomo, certamente quelle di seguire la propria vocazione di artista.

Il primo scatto che ha segnato il tuo inizio?

Preferisco progetti fotografici, articolare più immagini su di un tema. Ed il primo è quello legato al periodo di studentessa in Accademia e che riguardava una casa in costruzione che per me era un “non luogo”, che ancora non poteva essere abitato, uguale ad altri mille, spesso incompiuti. Ho tante vecchie foto di cantieri di mio padre. E forse è per questo che amo così la fotografia vernacolare.

Ad un certo punto della tua formazione, a Milano, hai incontrato gli aspetti della fotografia legati all’“archivio” e alla “conservazione”. Ce ne parli?

Nel 2003 il CFP Bauer, forse per la prima volta in Italia, realizza un corso sui “metodi di conservazione e archiviazione della fotografia”, viene fatto un bando pubblico. Per prima in Italia, Roberta Valtorta, storico della fotografia, ammette a partecipare al bando anche i laureati delle Accademie. Eravamo in pochissimi, da tutta Italia. Grazie a quel master ho compreso il ruolo della fotografia come bene culturale da tutelare, salvaguardare, lo studio e la passione per gli archivi fotografici. Rientrata a Catania nel 2007 ne parlai con Carmelo Nicosia, che decise di avviare una collaborazione in Accademia.

Come nasce, invece, il concept di un tuo progetto fotografico?

Per molto tempo hai un soggetto accanto a te, ma non lo vedi, poi improvvisamente si manifesta. Le foto delle betulle ad esempio nel 2012, non avrei mai immaginato di esporle. Altre volte è capitato di argomenti specifici che venivano richiesti e ho iniziato a svilupparli.

Il luogo come topos è il soggetto principe del tuo linguaggio, perché?

Quando vivevo a Milano, attingevo dal mio territorio, ai luoghi d’affezione e di disaffezione. Vivere a sud ti porta a vivere in un rapporto di contraddizioni. Il luogo ci caratterizza, ci forma.

Uno dei tuoi progetti più articolati, che ha visto una pubblicazione e due recentissime mostre svoltesi contemporaneamente a Catania e Messina, riguarda la Betulla Aetnensis, come mai questo soggetto?

La betulla aetnensis è una pianta endemica dell’Etna. Estremamente affascinante, carica di simbologie, di recente sotto lo sguardo attento di tanti fotografi. All’inizio fotografare la betulla mi permetteva di parlare in modo indiretto del cambiamento climatico. Ma di recente ho capito che vive di un rapporto particolare con l’uomo. Nel mio piccolo la percepisco, la sento molto vicina, trovo spesso dei resti bruciati, li raccolgo, poi con la carta la avvolgo e disegno su di lei, è un gesto catartico.

Immagine in evidenza: Carmen Cardillo – foto tratta da Oily Way

Tutte le immagini © Carmen Cardillo

Contatti

Carmen Cardillo Instagram