di Fabiana Maiorano.

La fotografia, si sa, ha cambiato la percezione dell’arte stravolgendo totalmente i canoni estetici e sancendo l’inizio della contemporaneità.

La natura non necessitava più della sola pittura per essere rappresentata e l’occhio fotografico ha iniziato a raccontarla con infiniti linguaggi, attraversando talvolta la soglia del reale indagando punti di vista che sfuggono all’attenzione comune. È questo il caso del meticoloso lavoro di Carlo Valsecchi, fotografo bresciano che reinventa gli spazi proponendo dei luoghi non comuni, dei paesaggi antropizzati dove la presenza dell’essere umano, seppur assente al momento dello scatto, è astante.

Luce, spazio e tempo sono i tre elementi su cui si basa ricerca di Valsecchi; questi coesistono delicatamente nelle sue fotografie, creando atmosfere rarefatte e immaginarie.

Che si tratti di un impianto industriale o di un ambiente naturalistico, la luce è studiata per “trasformare” lo spazio, i cui colori si smaterializzano in toni innocui e chiari, creando scenari evanescenti e sospesi nel tempo.

Questo delicato lavoro sul colore è l’essenza più profonda della sua poetica: come un archeologo, Valsecchi scava il colore fino all’osso delle strutture e dei luoghi che fotografa, materializzando un bianco acceso e delicato allo stesso tempo e portando alla luce vere e proprie cattedrali segnate dal passaggio dell’uomo.

Le mostre di Carlo sono luoghi in cui perdersi totalmente in immagini ovattate e astratte in un tempo indefinito, dove un silenzio quasi irreale apre un varco per nuove prospettive e punti di vista.

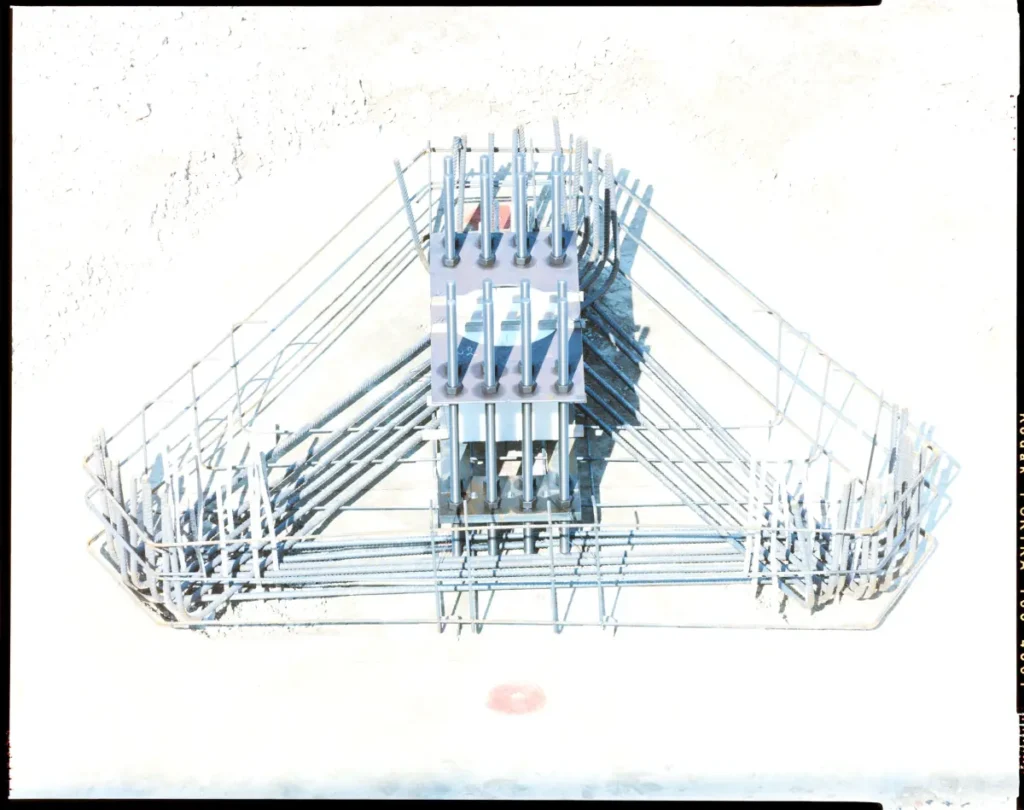

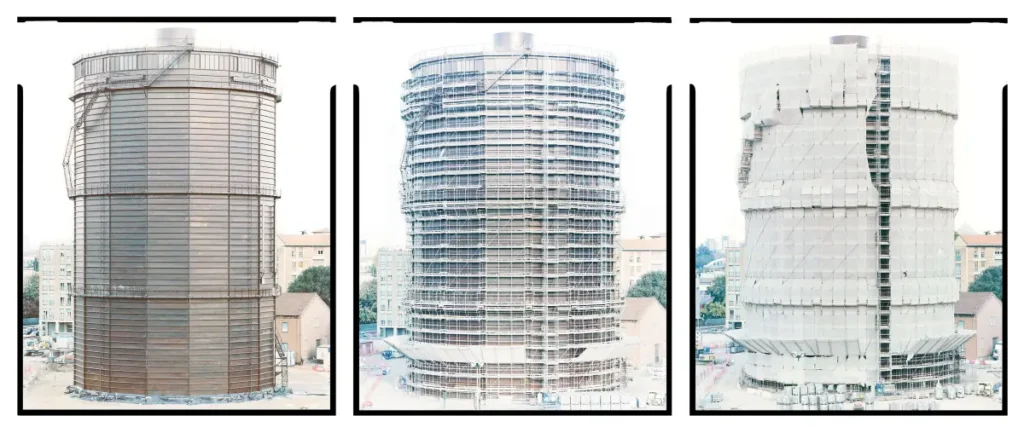

Mi sono interfacciata coi lavori di Valsecchi per la prima volta nel 2017, in occasione della terza Biennale di Foto/Industria promossa dalla Fondazione MAST di Bologna, quando nell’ex ospedale dei Bastardini espose “Presentare il futuro”: un progetto artistico sul nuovo sito industriale di Philip Morris a Crespellano. E’ stata un’esperienza un mistica con quei bagliori e quelle luci che si stagliavano su logiche perfettamente razionali, catapultando la mia mente in quegli spazi industriali che erano fuori da qualsiasi schema percettivo. La medesima esperienza l’ho vissuta, ancor più intensamente alla Pinacoteca di Bologna un paio d’anni dopo, quando in mostra c’erano gli scatti al “Gasometro M.A.N.3”. Quello sul gasometro è un progetto fotografico, a mio avviso, pazzesco perché riesce a rendere intima una dimensione industriale, sviluppando vertiginosamente lo spazio verso l’alto con fasci di luce che sembrano penetrare nella struttura, quasi a ricordare la particolare struttura del Pantheon romano. L’occhio di Valsecchi tramuta un monumento di architettura industriale in tempio sacro, concedendoci l’opportunità di indagare un gasometro da un punto di vista alternativo.

“Bellum” è il suo ultimo progetto, ospitato dalla Collezione Maramotti ed esplora i territori e le costruzioni fortificate del nord-est italiano dove si combatté la Prima Guerra Mondiale, uno degli ultimi momenti della storia dell’umanità occidentale in cui il destino dell’uomo contro uomo era connesso all’ambiente naturale e alla sua conformazione.

[Fabiana Maiorano]: Mi sono interfacciata ai tuoi lavori degli ultimi anni, ma gli inizi della tua carriera risalgono, se non erro, agli anni Novanta con la partecipazione alla Biennale d’Architettura di Venezia, ma ciò che mi incuriosisce sapere, per iniziare, è: come ti sei avvicinato alla fotografia?

[Carlo Valsecchi]: Ero molto giovane quando ho iniziato a ragionare che mi era molto più facile comunicare trovando una sintesi con l’immagine, piuttosto che con le parole. È stato un po’ questo, in sintesi, il meccanismo che mi ha avvicinato al medium fotografico, che poi è divenuto il mio mezzo espressivo.

La fotografia è uno strumento comunicativo potentissimo e il tuo occhio cattura dettagli talvolta estremi, che rendono irriconoscibili quei luoghi, congelandoli in un tempo indefinito. Qual è l’identità della tua fotografia?

Io lavoro sulla triade spazio – luce – tempo che mi affascina moltissimo e mi trova coinvolto in una ricerca continua. Spesso mi chiedono perché non fotografo le persone, ma – come dico sempre – io amo totalmente l’umanità e tratto sempre luoghi, spazi, luce e tempo che hanno a che fare con l’essere umano, con il suo pensiero, il suo costruire e il suo abitare. Ci sono sempre i segni dell’uomo nelle mie fotografie, anche in progetti come “San Luis”, un lavoro condotto in alcuni dei luoghi più sperduti dell’Argentina. Quegli scatti hanno documentato le tracce e gli spostamenti, seppur minimi, dell’uomo e degli animali in un territorio vegetale sconfinato.

Questa triade, inoltre, mi permette di muovermi nello spazio, dunque nel pensiero di chi quello spazio lo vive, lo attraversa nel tempo. Indagando lo spazio e il tempo, indago le relazioni esistenziali dell’essere umano.

C’è una frase di Vincenzo Agnetti nella quale riconosco la mia ricerca: Temporalità – il nostro limite è quello di non essere nel tempo ma solo e soli in una storia del tempo relativa al nostro limite.

Pur non essendo fisicamente presente, attraverso la tua ricerca di spazio – luce – tempo l’essere umano è in qualche modo il soggetto dei tuoi scatti. Quale ruolo ha l’uomo nella tua creatività fotografica?

L’essere umano ha un ruolo attivo nelle mie fotografie: la sua assenza\presenza è tangibile. Ad esempio in “Bellum” ho ricercato il fenomeno umano che si manifesta quando l’essere umano sperimenta eventi tragici e pericolosi, trovandosi irrimediabilmente in una sorta di stato si sospensione, di attesa, di silenzio interiore.

A proposito di “Bellum”, com’è stato lavorare nello spazio aperto?

Come accennavo, “Bellum” è un lavoro sul fenomeno, che racconta il conflitto ancestrale tra uomo e natura e tra uomo e uomo. Io ho usato la guerra per esplorare una natura ostile in cui si è consumata un’atrocità; volevo indagare il lato oscuro, volevo congelare quel momento particolare di tortura col mio banco ottico. E’ stata un’esperienza molto forte, considerando che abbiamo lavorato anche durante il primo lockdown e quindi c’era molta tensione nell’aria, il “nemico” era là fuori e poteva essere chiunque, era in mezzo a noi ma non lo vedevamo. C’era un’analogia con gli uomini in trincea che combatterono e morirono dove abbiamo scattato. Il terrore ferma il tempo ed io volevo congelare quell’attimo, e per farlo l’ho cercato nella neve, tra gli alberi, negli accampamenti, lavorando la luce come elemento fisico che attraversa la materia, dunque malleabile. La ricerca delle condizioni atmosferiche, inoltre, è stata determinante per comprendere al meglio cosa successe e come impostare il lavoro. Dall’inverno alla primavera, per circa tre anni abbiamo percorso quelle montagne e mi sono messo all’ascolto di quei luoghi cercando di fotografare una realtà cruda in forma astratta.

Per lavorare a questo progetto sei stato libero sul campo d’azione?

Totalmente. Mi è stato commissionato nel 2019 da Luigi Maramotti e Sara Piccinini (direttrice della Collezione Maramotti), i quali mi hanno invitato a riflettere sul rapporto tra l’uomo e la natura nell’ultimo momento storico in cui questa relazione si può definire ancestrale, pre-moderno: la Prima Guerra Mondiale.

Hai in un certo senso congelato quei momenti terribili con una tecnica anche molto particolare di rapporto della luce…

…si, io fotografo solo in analogico e questo mi permette di lavorare con la luce. “Bellum”, poi, è stato un lavoro estremo, soggetto a cambiamenti climatici.

C’è un lavoro a cui sei più legato?

Tutti i miei lavori vanno a costruire una grande fotografia, un puzzle che unisce i progetti che si collegano tra loro seguendo il filo della ricerca di spazio – luce – tempo. Non ce n’è uno che preferisco, sono tutti tasselli importanti da cui ho imparato qualcosa.

Credo che la bellezza del nostro lavoro, la grande bellezza, stia proprio nell’imparare sempre qualcosa. L’attitudine a voler imparare è preziosa, lo dico sempre ai ragazzi del corso di Fotografia dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, dove insegno.

L’arte pone domande, non risposte. Fare buone domande è più difficile che dare una risposta e la mia fotografia cerca quesiti sempre nuovi, per questo sono affezionato a tutti i miei lavori, ne prendo le distanze e poi mi immergo in altri. È una sottile linea rossa per me. È la grande fotografia che compongo e tu ne hai visto tre mattoncini.

Mi ritrovo perfettamente nelle tue parole. Personalmente apprezzo molto il confronto e quando non lo ritrovo, specialmente tra i miei coetanei, quando le persone non hanno o non vogliono avere uno spirito critico, curioso, di pensiero, me ne dispiaccio. Talvolta alle mostre vado vacante, senza alcuna indicazione perché voglio scoprire dal vivo cosa l’artista vuol dire.

Gli interrogativi e le riflessioni sono tra le cose meravigliose che ci contraddistinguono dalle altre specie, rendendoci la dominante sul pianeta.

Hai consigli per le nuove generazioni che in questo caos di immagini e tecnologie, decidono di avvicinarsi con curiosità al mezzo fotografico?

Continuate a fare ricerca, a credere nelle vostre capacità con grande coerenza e passione, altrimenti non ha senso. Non abbiate paura di ricercare, di interrogarvi, non lasciatevi intimorire dal sistema e andate avanti convinti di ciò che volete fare, prestando sempre attenzione al confronto e all’ascolto del canto dello spazio.

È quello che faccio io ed è una cosa meravigliosa.