di Teresa Lanna.

Il fotogiornalismo e la street photography sono strumenti eccezionali per documentare la realtà; lo sono stati in special modo in passato, quando non c’erano i mezzi che oggi abbiamo a disposizione e che ci consentono di immortalare qualsiasi cosa in ogni momento, il più delle volte senza voler esprimere un messaggio o comunicare il proprio punto di vista.

Tra i più grandi fotoreporter del XX secolo c’è sicuramente Caio Mario Garrubba.

Nato a Napoli nel 1923, ebbe lì la sua prima formazione esistenziale e culturale. Infaticabile reporter di strada, esordisce alla macchina nel 1953, nel mitico ‘Mondo’ di Mario Pannunzio, con un seminale reportage dalla Spagna franchista. Un freelance dello sguardo, che grazie ai bellissimi scatti della sua Leica permetteva ai propri lettori di conoscere popoli lontani, volti, stati d’animo, condizioni esistenziali e stili di vita in cui ciascuno poteva immedesimarsi, a suo modo, semplicemente “immergendosi” nella foto, senza muovere un passo.

Dopo la Spagna, Garrubba ha inviato reportage da tutto il mondo; per esempio, dall’Unione Sovietica, dall’Europa dell’Est, dalla Cina, dalla Thailandia. Inoltre, dagli Stati Uniti, dove proseguì la lezione degli amati reporter di ‘Life’, dei Walker Evans, e dove entrò in contatto con William Klein. Non poteva mancare, ovviamente, la sua Napoli, e il meridione italiano.

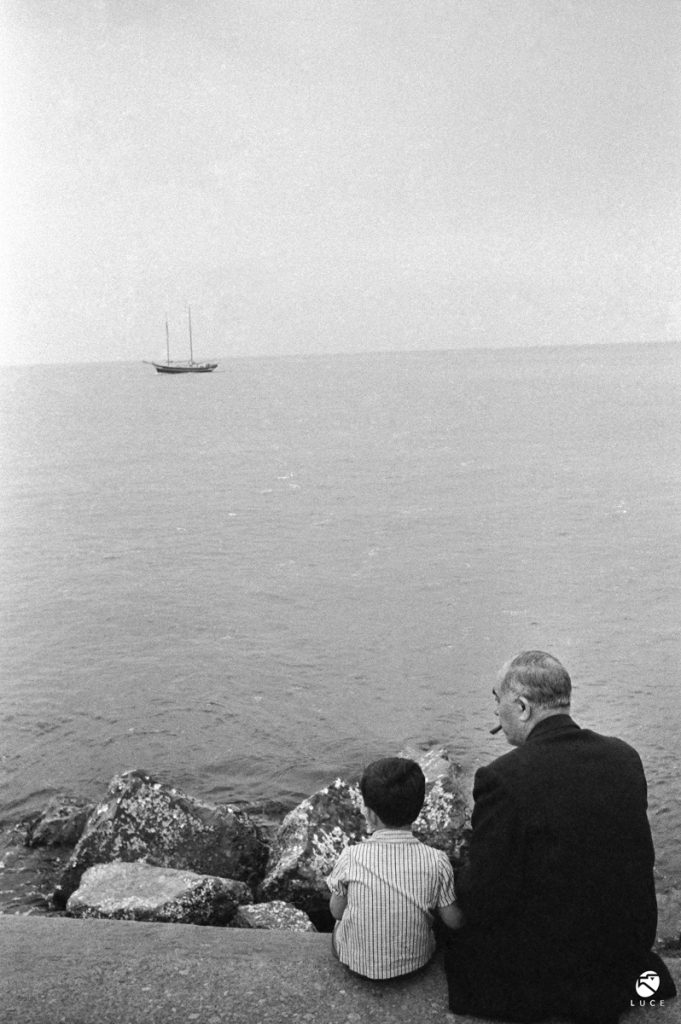

Garrubba era completamente estraneo alla logica della foto sensazionale che “fa notizia”; le sue immagini sono state pubblicate dalle principali testate internazionali, come ‘Life’ ‘Stern’ ‘Der Spiegel’, ‘Nouvel Observateur’, ‘Guardian’, ‘L’Express’, e sulla stampa italiana da ‘Il Mondo’, ‘L’Espresso’, ‘Epoca’, ‘La Repubblica’, ‘Il Messaggero’, ‘il Venerdì’, ‘Vie Nuove’. Egli non ambiva a fotografare i grandi personaggi, ma nessuno, come lui, ha immortalato Mao, Kruscev, JFK e Nixon, come fossero persone comuni. Perché il cuore della fotografia di Garrubba è questo: le persone, la gente comune, lo spirito della vita e del tempo; il tutto colto in maniera assolutamente naturale, come lo scorrere del tempo.

Abbiamo approfondito il percorso di Caio Mario Garrubba grazie ad Emiliano Guidi e Stefano Mirabella, i due curatori di “Caio Mario Garrubba – Freelance sulla strada“, una mostra fotografica promossa e organizzata dall’Archivio storico Luce ed ospitata al PAN, il Palazzo delle Arti Napoli. L’esposizione, diramata in un percorso di 150 scatti, per la maggior parte inediti, ha riportato Garrubba nella sua città natale dopo circa 40 anni dalla sua prima mostra personale nel capoluogo partenopeo, tenutasi nel 1983.

Teresa Lanna

L’intervista

[Teresa Lanna]: La mostra è stata concepita come un percorso di 150 scatti, per la maggior parte inediti. Come mai, secondo voi, sono passati quasi 40 anni dall’ultima esposizione di Garrubba nella sua città?

[Emiliano Guidi e Stefano Mirabella]: Garrubba è stato un grandissimo fotoreporter, un punto di riferimento per molte generazioni di fotografi, stimatissimo tra i suoi colleghi e conosciuto in una cerchia molto ristretta di addetti ai lavori. Ha pubblicato le sue fotografie sulle più importanti testate nazionali e internazionali (Il Mondo, Vie Nuove, Epoca, L’Espresso, Stern, Life, Kristall, L’Express, Der Spiegel, per citarne alcune). È molto difficile comprendere come un fotografo di questa levatura possa essere finito nelle pagine più nascoste della storia della fotografia. Ma Garrubba non ha mai cercato la fama; amava stare dietro le quinte ed essere libero, tanto da rifiutare l’ingresso nella Magnum, più volte sollecitato dal suo amico Henri Cartier-Bresson. L’assenza di Garrubba dalla sua città è una conseguenza di tutto questo. L’Archivio Storico Luce, che ha realizzato questa mostra, si sta impegnando affinché Caio Mario Garrubba venga riscoperto e gli venga riconosciuta la giusta collocazione nella storia della fotografia. Questa mostra è il risultato finale del grande impegno che l’Archivio ha messo in campo dal 2017, anno in cui è stato acquisito l’intero lavoro del fotografo.

L’esposizione del PAN ha raccolto foto che vanno dai primi anni ’50 ai primi ’80; cosa avete cercato di privilegiare e far emergere da queste immagini, attraverso una selezione così difficile tra migliaia di negativi e diapositive a disposizione?

La selezione delle fotografie in mostra è stata il frutto di una vera e propria immersione nell’archivio di Garrubba; un privilegio che pochi hanno avuto. Forte abbiamo sentito la responsabilità di dover compiere delle scelte che avessero un senso, per far emergere la sua fotografia “stradale”, come lui stesso amava definirla. È stato un lavoro lungo, durato circa un anno, reso possibile grazie alla digitalizzazione dell’intero archivio del fotografo che il Luce ha ultimato in appena quattro anni. E parliamo di un totale di circa 110.000 scatti tra negativi e diapositive. Proprio scorrendo le fotografie e lavorando sui provini a contatto, è emersa quella che sarebbe stata la “strada” che avremmo seguito nelle nostre scelte. Abbiamo notato la presenza di immagini “diverse”, fotografie che improvvisamente aprivano una finestra su inquadrature che erano come delle “premonizioni” di modi di fotografare, che solo in futuro si sarebbero palesati e diventati genere, metodo, linguaggio. E, così, siamo andati avanti nella selezione, senza tener conto della cronologia o della geografia delle immagini. Pertanto, ci troviamo di fronte a fotografie scattate negli anni Cinquanta o Sessanta, fino agli anni Ottanta, in città che vanno da Napoli a Pechino, fino a New York, Mosca o Rio de Janeiro; solo per citarne alcune. E la percezione che il senso delle nostre scelte fosse stato in qualche modo corretto, lo abbiamo avuto il giorno in cui, conclusa la nostra selezione, abbiamo messo le immagini vicine, e quasi per magia è venuta fuori la sequenza e il racconto della mostra, fatta di accostamenti ora tematici, ora compositivi, ora di elementi presenti nelle fotografie.

Quali sono i cambiamenti che più vi hanno colpito, nell’osservare le foto, e che hanno caratterizzato Napoli, non solo a livello morfologico, nel corso degli anni?

Napoli è la città in cui Garrubba è nato e si è formato culturalmente. Nonostante la sua professione lo abbia portato a vivere lontano dalla sua città di origine, lui si sentiva napoletano e amava tornare a Napoli e fotografare per le sue strade. Nella sezione della mostra dedicata a Napoli c’è una citazione di Garrubba che dice: “Quando vado in un posto nuovo, mi lascio portare dai miei piedi, vado nei mercati, nelle strade affollate dove sta la gente”. Ed è proprio quello che continuava a fare nella sua città ogni volta che vi ritornava. Le fotografie di Napoli coprono un arco temporale che va dai primi anni Cinquanta agli anni Ottanta; ci sono i mercati, i vicoli, le strade, i bambini che giocano, il mare. E quello che emerge, e che abbiamo potuto riscontrare nei commenti di chi ha visitato la mostra, è che la città sembra conservare sé stessa; poco è cambiato in una città animata dagli uomini e dalle donne che la vivono, un brulicare di persone, un luogo ritratto nella sua quotidianità.

C’è un messaggio che, secondo voi, in qualche modo si può cogliere nella maggior parte degli scatti?

La ricerca di Garrubba, tutta la sua produzione fotografica, è incentrata sull’uomo, sull’umanità, sulla condizione umana. Questo è quanto emerge forte e chiaro dalle sue fotografie. E per questo la sua ricerca si concentra sulla strada, perché, come lui ha detto “io vedo l’uomo così come è solo sulla strada… nessuno mi può dare tanto materiale quanto la faccia di un uomo o di una donna sulla strada, che sono i documenti più preziosi”.

Quali sono le situazioni di vita vissuta particolarmente care all’artista ed oggetto costante della sua attenzione?

All’interno dell’archivio di Garrubba sono presenti fotografie dei grandi della storia; ci sono Mao Zedong, Kruscev, Ho Chi Minh, Kennedy, Nixon. Vi sono immagini che ritraggono i grandi eventi, le manifestazioni; ad esempio, nel suo celebre reportage fatto in Cina nel 1959, sono presenti tutte le celebrazioni per il decennale della rivoluzione Maoista. Probabilmente sono le fotografie che meglio di altre riusciva a vendere nelle redazioni dei giornali e, soprattutto, delle testate nazionali ed internazionali. Ma non sono quelle le fotografie che più di tutte amava fare. Come detto, la sua ricerca era incentrata sull’umanità, sulla condizione dell’uomo, nella speranza sempre viva di un riscatto da parte degli umili. È attraverso gli sguardi delle persone che Garrubba ci rivela quale sia la loro condizione di vita. Proprio per questo, non appena ne aveva la possibilità, si abbandonava alla strada; era solito camminare giorni, a volte anche mesi prima di scattare una fotografia. Spesso ritornava dalle sue camminate con pochissimi scatti, a volte persino senza aver scattato neanche una fotografia. Garrubba pensava molto prima di fermare un’immagine. La mostra si apre con una citazione tratta da un appunto da lui scritto, che sintetizza al meglio il suo metodo fotografico: “Non cerco, non parto con una precisa finalità, una cosa che già mi prefiggo, certamente so che vado per fare delle fotografie. In un certo senso vado per trovare. Che cosa? Quando vado non so che cosa troverò. Indubbiamente una immagine”.

La mostra è stata già esposta a Roma; ci sono considerazioni, fatte dai visitatori, che vi hanno particolarmente colpito?

L’esposizione ha avuto un grande successo a Roma, e tanti sono stati i commenti e le considerazioni. Due, in particolare, ci hanno molto colpito. Innanzitutto, molti visitatori ci hanno ringraziato per aver portato alla luce un autore che non conoscevano. E proprio la riscoperta di questo grandissimo della fotografia italiana, ma direi anche internazionale, è stato il motivo che ci ha spinto a realizzare questa mostra, la seconda organizzata dall’Archivio Storico Luce, da quando l’archivio di Garrubba è stato acquisito. Nel lancio della mostra abbiamo usato le parole “è giunta l’ora di Caio Mario Garrubba”, a significare che un autore di questa portata debba avere il giusto riconoscimento e la corretta collocazione all’interno della storia della fotografia. La seconda considerazione che abbiamo riscontrato da parte del pubblico è stata quella di trovarsi di fronte ad un autore assolutamente contemporaneo. Foto scattate tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta, sembrano scattate oggi. Come dicevamo prima, in quegli anni Garrubba sembra anticipare dei linguaggi, propri della street photography più contemporanea.

Quali sono, oggi, secondo voi, i fotografi che traducono meglio il concetto alla base della street photography e quali, al contrario, ne tradiscono le fondamenta di base?

Sono molteplici i fotografi contemporanei che interpretano nei modi corretti i vari concetti intorno ai quali la fotografia di strada si è formata ed evoluta. Anche se è inevitabile un certo richiamo alla forma, all’estetica, al mood e alle atmosfere, la fotografia di strada deve sempre e comunque rimanere un’occasione per documentare il quotidiano. Tutti i fotografi che, pur aprendosi a nuove forme e linguaggi, sanno mantenere questo principio di “racconto”, fanno indubbiamente un buon lavoro. Penso a Nikos Economopoulos ed Alex Webb dell’agenzia Magnum ma anche Matt Stuart, ad esempio, o, tra i tanti, Richard Sandler e Jason Eskenazi. Probabilmente, coloro che ne tradiscono le fondamenta di base sono quegli autori che troppo frequentemente strizzano l’occhio al cosiddetto effetto wow, ovvero mirano a colpire lo spettatore non attraverso i contenuti ma attraverso la forma. Questa tendenza, se portata all’estremo, come spesso accade, depaupera di informazioni, di contenuti e di narrazione il genere in questione.

La strada, in questi scatti, diventa luogo privilegiato del reporter. Si possono cogliere gli antichi mestieri, ormai scomparsi, dell’antica Napoli?

La strada è il luogo privilegiato di Garrubba, e le strade di Napoli diventano sintesi del suo mondo fotografico. Le fotografie napoletane, come ha scritto Cesare De Seta nel saggio introduttivo al catalogo della mostra del 1983, “non celebrano la città, né la gratificano: ascoltano sommessamente il battito del suo cuore”. E quel battito non è cambiato. La Napoli che ci ha raccontato Garrubba è una città che mantiene la sua integrità. I mercati continuano ad essere nelle strade, nelle fotografie degli anni Cinquanta come in quelle scattate trent’anni dopo. Come abbiamo più volte ribadito, Garrubba è interessato a raccontare la strada come teatro della vita.

La mostra si divide in diversi percorsi; come sono articolati?

L’esposizione vive di momenti differenti. Nella prima parte, dove si concentra il corpus principale e più cospicuo della mostra, è il racconto delle strade del mondo nella visione di Garrubba a essere messo in evidenza. Come affermato, le fotografie dialogano tra loro attraverso temi, composizione delle immagini, elementi, ma senza tenere conto dei luoghi e degli anni in cui sono state realizzate. Un secondo momento dell’esposizione riguarda invece quelli che abbiamo definito “focus”. Nel nostro viaggio all’interno dell’immenso archivio di Garrubba abbiamo trovato una serie di ricorrenze su alcune tematiche che evidentemente erano care all’autore: persone ritratte di spalle, sguardi rivolti all’obiettivo, gente che dorme, uomini e donne intenti a scattare fotografie, e così via. Questa sezione della mostra intende dare valore a queste fotografie, che traggono forza nel loro insieme.

Un’ultima parte della mostra, pensata appositamente per l’esposizione napoletana, è quella dedicata proprio agli scatti realizzati nel corso degli anni da Garrubba nella sua città natale. Un omaggio a Napoli e alla sua grande umanità.

Garrubba ha immortalato scene di vita e politica in tutto il mondo; quali sono le tematiche-denuncia che emergono con maggior vigore nelle sue foto? Le sue fotografie, secondo voi, si possono definire di denuncia o si tratta di un semplice sguardo della realtà, che si mira a mostrare agli altri senza giudizi o preconcetti?

Quelle di Garrubba non sono fotografie “semplici” nei loro contenuti. Ad esempio, pur avendo girato il mondo con la sua macchina fotografica, non è mai voluto andare a fotografare in India, perché, diceva, “lì c’era una povertà troppo rivelata”. Ciò non toglie che, osservando attentamente le sue foto, emerga chiara e forte la denuncia di contesti in cui c’era qualcosa che non andava.

Vi raccontiamo un aneddoto. Un giorno eravamo con il grande fotografo Tano D’Amico, che ha scritto un saggio straordinario all’interno del catalogo della mostra, e osservando le fotografie di Garrubba si era soffermato su una foto in particolare. È la foto in cui sono ritratte un gruppo di giovani donne, nella Polonia del 1957, che osservano il fotografo. Tano D’Amico ha voluto evidenziare proprio quanto emerge da quegli sguardi. Ha detto, infatti: “Osservando attentamente quegli sguardi, si comprende quanto in quel contesto, nella Polonia degli anni Cinquanta, ci sia qualcosa che non va”.

La mostra, tra le altre cose, propone anche un documento audiovisivo raro e importante, come l’intervista realizzata dall’Archivio Luce alla Folomietov, compagna di vita e di lavoro del fotografo. Che ritratto emerge dalle parole della donna?

I documenti audiovisivi sono due: un estratto da un’intervista che l’Archivio Luce ha realizzato in occasione dell’acquisizione dell’archivio Garrubba in cui si affrontano i temi della fotografia di strada del fotografo, e il documentario Mariuschenka, di Niccolò Paolomba, realizzato per conto del Luce, sulla figura di Alla Folomietov. Dai due filmati emerge con forza il ritratto di una donna straordinaria e quanto Alla sia stata importante per Caio Mario Garrubba. Invitiamo tutti a vedere e ascoltare le sue parole. È possibile farlo sul portale web dell’Archivio Luce.

Infine, chiedo a ciascuno di voi, se possibile, di inviarmi uno tra i tantissimi scatti che vi sta particolarmente a cuore e, se possibile, di spiegarmi il perché.

Stefano Mirabella: Questa immagine scattata a New York nel 1970 incarna tutta l’essenza della fotografia di strada. Un attimo colto (anche se non accade nulla di particolare, come in quasi tutte le immagini di Garrubba) dove tutto è perfetto, sincronizzato. Dove ogni singolo elemento è complementare all’altro e tutti assieme danno vita ad un frame dinamico e pieno di ritmo. Un solo momento prima dell’attimo in cui Garrubba scattò questa immagine e la foto non avrebbe funzionato e la stessa cosa se avesse premuto il pulsante un solo istante dopo. In questa fotografia c’è occhio, senso compositivo, prontezza e anche l’immancabile fortuna che fa sempre la differenza.

Emiliano Guidi: L’immagine della colomba nella scatola scattata a Mosca nel 1957 è una delle fotografie più celebri ed iconiche di Caio Mario Garrubba. In uno dei suoi “vagabondaggi” per le strade di Mosca nel 1957, si ritrovò all’interno di un mercato dove si vendevano uccelli. In questa circostanza Garrubba scattò molte fotografie e, tra tutte, indicò come la più significativa quella di una colomba bianca all’interno di una valigia che incrocia lo sguardo attonito di un giovane uomo. L’immagine ha una composizione molto efficace, con gli uomini di spalle in primissimo piano che incorniciano e focalizzano l’attenzione sulla colomba e lo sguardo dell’uomo. Anche le tonalità dei grigi e i contrasti della scena enfatizzano il bianco dell’uccello. Garrubba, in questa immagine iconica, evidenzia, attraverso la colomba che viene fuori dalla valigia, la sua delusione rispetto al suo ideale di comunismo quale emancipatore dei popoli. La colomba diventa metafora, ancor più enfatizzata dallo sguardo attonito dell’uomo. Nelle due figure si materializza e si documenta, oltre all’evento in sé, anche lo stato d’animo del fotografo.

Immagine in evidenza: Caio Mario Garrubba – Unione Sovietica, Mosca, anni Sessanta

fino a domenica 5 Giugno 2022

Caio Mario Garrubba. Freelance sulla strada

PAN PALAZZO DELLE ARTI NAPOLI

Via dei Mille, 60, 80121 Napoli

081 7958651; PAN Palazzo delle Arti Napoli